前

次

- 『ミラミスサイケデリカ』

- 『ネクラニュゲオオザワ』

- 『テレポランブル』

- 『赤緑クワガタリンリン』

- 『ヒドラアナリス』

- 『ジュヴィラッシャイ』

- 『デカルト烈流神』

- 『エンジェル擬態ヴィルジニア』

- ぷちビルド杯入賞作・改

- 『ヴァルカンマーキュリー』

- 『ザキラザガーン』

- 『豪遊シャウナ』

- 『デストラーデアルカキッド』

- 『シーザー神域ドルバロム』

- 『激天下ジェネラル』

- 『青緑デッドマンタレス』

- 『アルカキッド型カチュアイカズチ』

- 『デスクルーザー墓地ビート』

- 『スタートダッシュ・ギリメギス』

- 『湧水ロードライト』

- 『キンコング新生B小町』

- 『ゼロルピアヨミ』

- 『ジュヴィラエタフェニ』

- 『ブルースシュテロン』

- 『ジュヴィラレガシー』

- 『サンマイダーJ』

- 『アナライズユニバースゲート』

- 『別格鬼羅丸』

- 『神域ゾルゲモナーク』

- 『ドレイクスクリーマー』

- 『石碑ルミファリオン』

- 『緑単ベアフガン』

- 『アブキュアキューブリック』

- 『バルスホルスバルホルス』

- 『カゲキリFINAL・クロニクル』

- 『テレポスクラッチ』

- 『マスターGブッディ』

- 『社XENOM』

- 『センシングザバード』

- 『マリッジクエイク』

- 『疾風バジュラズ』

- 『ジェネラルヴァルブレア』

『ミラミスサイケデリカ』

デュエプレでは《サイケデリカ》より後に出てきた《ミラミス》。 この2枚を共演させたかった。

《ミラミス》は度々物議を醸すので、誰にも怒られないであろう構築を模索した。 ガチャがしたいなら徹底的にやらないとヌルいという発想と合わせて、《ガルバロス》《ハルクーンベルガ》を積むことにした。

当たり枠も用意しなければならないので、《ドミティウス》《運命》を採用。特に《ドミティウス》は今回初めて使った。

ガチャデッキなので、初動はこれ以上増やせない。 ブースト系カードを引けなかったとき、構築としてベストを尽くしていないことを思い出してイライラする。 やはりガチャはよくない。

『ネクラニュゲオオザワ』

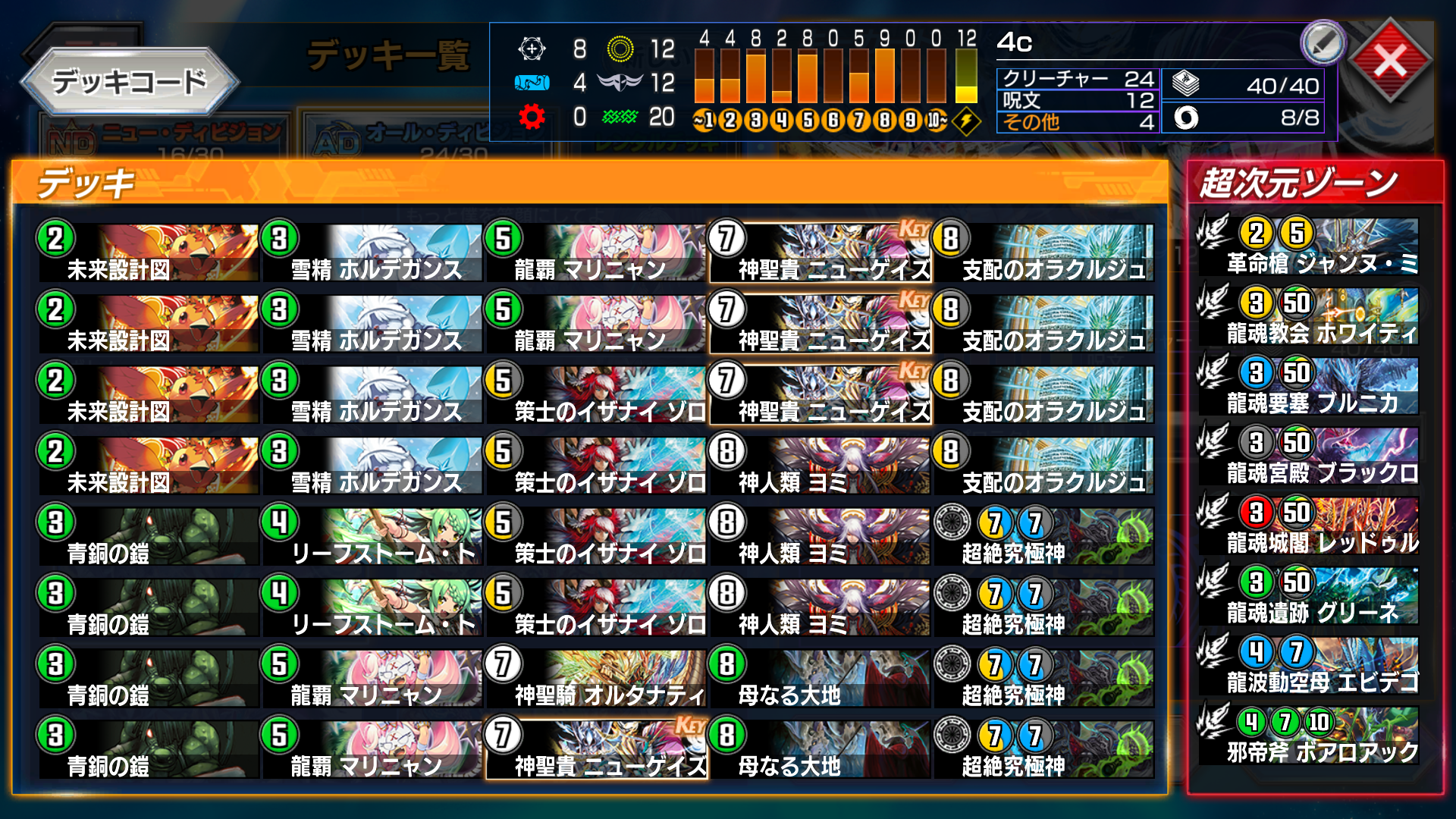

《ニューゲイズ》で《オオザワ》のパーツを建築していく。 《レッドゥル》を《ガイハート》の代わりにするイメージ。 《リリン》や《コートニー》で染色する型も考えられるが、龍魂パーツは3コストなので、3色用意すれば十分と考えた。

サイドカラーは白と黒。 《青銅》を《ゾロスター》で破壊し、《ニューゲイズ》を発射したい。この動きができるならば、3色がマナに揃っている。

白黒多色は《ゾロスター》《オラクルジュエル》以外にピンと来るカードが無かった。 そこでいっそ、3色出せる《ゼンアク》を投入。ご都合で埋まれば《エビデゴラス》《ボアロアックス》まで建築できる。 《エビ》は《ヨミ》《ブルニカ》《マッシヴアタック》と組めば龍解可能。 《ボアロ》も《ヨミ》でコストを稼げば龍解可能。 《オオザワ》龍解前に準備して龍回避できるとカッコいい。 マナは伸びるので、《ゼンアク》自体もたまに活躍する。

最初は《マネッキー》を入れて《ゾロスター》の生贄にするつもりだった。 しかし、面がドラグハートで埋まるため召喚の機会がなかった。 面を整理できる緑トリガーとして《リフスト》《母なる大地》に差し替えた。

《ニューゲイズ》が強すぎて頭がやられそうになった。 4色でこれなので、5色にしたら間違いなく脳細胞が死ぬ。

『テレポランブル』

《テレポートチャージャー》でボトムを固定し、5コストホールから出る《ランブル》につなぐ。 今までも《バルカディアスチャージャー》《究極チャージャー》などで、3→5しながらボトム固定することはできていた。 《テレポートチャージャー》は、色の縛りが無いことが一番の特長となる。 また、他のチャージャーは基本的にブーストのみが目的となってしまうが、 《テレポ》なら覚醒後シャッフル時にデッキ圧縮の恩恵を受けられる。

せっかくチャージャーを入れるので、5以上のコストにも強いカードを入れたい。 今回はありきたりの《MAS》を採用した。

《アクアベララー》も継続ボトム固定要員として採用。 『テレポスクラッチ』はヒット率向上をイマイチ体感できなかった点、『カマクラベララー』は《ベララー》の必要性が低かった点で、 それぞれ後悔が残っていた。このレシピではそれぞれそれなりの働きをしてくれるので、供養になったはず。

次の弾で《ディザスターチャージャー》が出るので、青を採用しながらボトム固定チャージャーを8枚体制にできる。 だからどうした。

『赤緑クワガタリンリン』

《ジェネラルクワガタン》の使い道を模索していた。 8弾時点で強かったのは《パンダ》から踏み倒せるから。 ならばほかに踏み倒しの手段は……と考えたところで、オリカの《リンリン》が出てきた。

思えば、『赤緑光臨』を組もうとしたとき、割と真面目に《リンリン》から《ジェネクワ》を出したかったのだった。 タップしている《リンリン》を《ジェネクワ》で保護できるので相性が良い。 マナが伸びれば手札から《デカブル》を出すのも現実的。

トリガー枠と突破力補完のため、《ドギラゴン一刀双斬》をガン積み。カードパワーを見込んで採用しているだけで、特に噛み合っているわけではない。

『ヒドラアナリス』

《ダークヒドラ》で《アナリス》《ムゥリャン》をサイバーロード参照して使い回す。 この3枚は、《メフィスト》《ヒラメキ》で一気にそろえることが可能。

相手への干渉要素として《ザビフライ》《学校男》のループを採用。手札と盤面を削れるので、〆の《ウェディング》ともよく噛み合う。 これだけなら《ザビヒドラ》でもいいような気はしている。

『ジュヴィラッシャイ』

《ハイサイラッシャイ》を《ポッポジュヴィラ》で出す。《ハルヴェルド》《ヘルオベル》と合わせれば安定して《ハイサイ》を飛ばせる。

初動は薄めだが、《ドラゴンボーン》があれば遅れを取り戻せる。《バベルギヌス》経由の《モルト刃》《ハートバーン》も勉強になった。

《アブゾドルバ》を投入してフィニッシュ力を増強。場に出ている中では残念ながらおそらく一番弱い《ハイサイ》を有効活用できる。墓地に落ちれば《神羅ゼロフェニ》の種にもなる。

《オドルニードル》くらいは入れてもよかったかもしれない。

『デカルト烈流神』

《烈流神》をまともに使おうと考えた結果、一つの型としてこうなった。

7マナを目指すパターンとして、とりあえず5→7が狙える《リュウセイホール》基盤を選択。 ビートは《烈流神》に任せ、守りを何か別のカードで補完したいと考えた。 ここでデッキに「青を含む多色」が多いことに気付き、《デカルトQ》でシールドを仕込む方針にした。

《烈流神》は手札を消費しにくく、《デカルト》も手札を爆発的に増やすカード。一見すると相性は悪い。 しかしながら、手札を吐くギミックとして《エクス》《レッドゾーンZ》などを複数採用すれば、手札をキープする札が複数あるのは悪い話ではない。

埋めたい札が青を含まないカードに固まってしまっているのはややネック。回していてストレスのない構築が好きなので、非青が3枚埋まるたびに苦い顔をしている。別に7マナぴったりで《デカルトQ》を出せなくてもいいし、青の比率も十分頑張って多くできているのだが。

未だに《ピタゴラス》に固執している。そろそろ《スパイラルハリケーン》を使ってみてもいい頃合いだろう。

『エンジェル擬態ヴィルジニア』

《ヴィルジニア》を2体同時に出すことで、《ネロソムニス》の状態で《ヴィルジニア》の効果を起動し、エンジェルコマンドを参照して進化クリーチャーを出すことができる。 同時出しを実現するのは《キラーザキル》。 もちろん墓地は大量に必要。

出す進化エンジェルは、《アルファディオス》《アルファリオン》でもいいところを、ここでは《ミラダンテ》を採用。《ソムニス》で盾を削り切って、クリーチャーの召喚を完全にロックするのを狙う。 《バベルギヌス》経由で《ナンバーナイン》を吊ってくれば、完全ロックを決めてとどめを刺せる。 《ミラダンテ》でブロッカーを寝かせば、《ミラダンテ》《キラーザキル》《ソムニス》で無駄なくダイレクトアタックが決まる。

完全ロックを決める場合、墓地に必要なのは以下のメンバー。

さらに盾を削るために《ザロスト》を落とさなければならないので、墓地肥やしはとても忙しい。

原案者自身も構想していたようだが、《シバカゲ》を入れて黒単にし、雑に墓地を肥やしまくる構成もアリだと思う。その場合、《ソムニス》を増量してビートしながらリソースを取れるようにしたい。

ぷちビルド杯入賞作・改

自分も審査員の一人を務めさせてもらった、「デュエプレぷちビルド杯」。 その中で入賞を勝ち取ったデッキレシピたちを、勝手ながらカスタムして使ってみた。

https://x.com/42_0d/status/1835986449721872695

『ブレイブスターダスト』…… 《カシラ》との組み合わせと、タップキルによる安全な効果起動を想定し、《レジェンドルピアウィング》を採用してみた。 採用理由は噛み合っているのだが、《NEX》の超探索枠を1つ食うのが問題だった。 《マッハルピア》を積めなくてSAを作れなかったり、《ピースルピア》がいないために《フォートレスNEX》を守りにくかった。 《ライフ》を入れた緑基盤も考えたが、原案の赤基盤を優先。

『パンドラソムニス』…… リソースが細いような気がしたので、改善案は《セブコアクマン》でドローするか、《ソムニス》のマナ武装を達成するかの2択。 前者は《パンドラ城》を落としてしまうので後者を選んだ。青は《パンドラ城》以外を青黒多色にして、武装を5マナ時点で達成できるようにした。 コンセプトは薄くなってしまうが、《タケチヨ》をout。《パンドラ城》はご都合ドローできたときに貼ることにする。

『邪魂パゴス』…… 種類を散らして積まれたカードたちを味わおうとしているうちに撮れ高が確保できてしまった。 よって改造の暇がなかった。 《サソリス》を4枚にしたいような気もする一方、引けなくても《レオパルドホーン》でゴリ押しのプランがあるので大丈夫にも思える。

『烈流サガビート』…… マナカーブ通りに3,4,5と動きたいので多色を減らした。色は必須の赤青に絞った。 《ゴッドシグナル》から入るとさらに要求が厳しくなるので、《グレンニャー》すらも枚数を抑えたい。

『ヴァルカンマーキュリー』

《ヴァルカン》と《マーキュリー》を一緒に出したかった。 思ったよりずっと簡単で拍子抜け。

基盤はスノーフェアリーとグレートメカオー。 この2種族の直接的な接点はない。デッキに独立した2つの軸があるという、一見するとかなり無理のある設計になっている。

エンジンは《アジサイ》。展開の要は《マンモキャノン》。 手札は《オボロカゲロウ》で調整する。

トリガーは申し訳程度に《サイレントスパーク》。マナを大きく伸ばしてドローモードを起動することもあった。

『ザキラザガーン』

《究極生命体 Z》に「Z」サポートを付与したかった。 現実は非情なことに、「Z」サポートはたったの6枚しかない。

その中でおそらく一番マシなのは《ヤミノストライク》。 《ザキラ》を出せば計2体破壊が可能。 《ザキラ》は墓地から召喚してこそなのでちょっと噛み合わないが、《サンダーブレード》の上位互換であることを思い出して呑み込む。

次に魅力的なのは、《ミカエラ》のブロッカー付与。一見すると、《ザキラ》の墓地から召喚効果と噛み合っている。 しかし、《ミカエラ》の真価は返霊の補助。それを活かそうとすると、返霊のランダム墓地掃除で《ザキラ》が流されてしまう。

あとのメンバーはイマイチ。《ヤミノレオール》は、今となっては大体《ブラッドレイン》でいいのが泣ける。

「Z」サポートを共有できる《ZAGAAN》を相棒に選んだ。 《ザキラ》を素材に《ザガーン》を出し、《ザキラ》は墓地から再召喚してもいい。

トリガーは《死神スクリームハンド》。《ヤミノストライク》を回収しても条件を満たせる。 やたらと《ヴェイダー》がこれを落とすのでブチギレていた。

『豪遊シャウナ』

《シャウナ》をどうにか使おうという思考の末の産物であろう。 自分も含め誰も完璧な回答は出せていないと思う。

とりあえず《天門》《マザホ》で踏み倒すことから考えて、一緒に出すクリーチャーを精査。《アヴェマリア》を投げての《豪遊》リンクなら、《シャウナ》で回収した手札を活用することができる。 手札コスト用に、回収するスパークは軽めの《ロジスパ》《Revスパ》にしてある。 《ロジスパ》は連射して墓地に溜めると美しいので、《ミルアーマ》《ルミリエ》の軽減連中が採用されている。

基本的に《豪遊》に除去が飛んでくることは無いので、実際に手札コストを払うシーンは稀。一度だけ《豪遊》に除去を撃たれまくる試合があったのだが、そこでは悲しいことに《シャウナ》を活かさずに戦ってしまった。とても後悔している。

『デストラーデアルカキッド』

《デストラーデ》から《アルカキッド》を連鎖させる。 《デストラーデ》の連鎖を最大限に活用する構築では、高コストの強力フィニッシャーを積めないのが悩みだった。 それが、表記上のコストが5でありながら、単体で《アルカディアス》に進化できる《アルカキッド》で解決した。

基本的にフルクリーチャー気味の構成になる中、《スパーク》が使えるのも嬉しい。 相手にブロッカーを固められたり、こちらの面が埋まってしまったりしてもプレイできる。

インフレ環境では4t《デストラーデ》のルートが欲しいので、《ララァ》を起用。 引けなくても、《トロワチャージャー》から《ヨーデル》《アルカキッド》などに繋げば戦える。

それ以外のところは以前組んだ『ダブル連鎖デストラーデ』に近い。 その一方、細かいシナジーが多く存在している。シンプルなコンセプトながら奥深い。

- 《アルカディアス》の進化時、コスト6として《デストラーデ》の連鎖を起動できる。

- 《ララァ》は《アルカキッド》を軽減可能。

- 連鎖中に《ジェイス》がめくれれば、次の連鎖や《デストラーデ》の盾仕込みに貢献可能。

- 一度盾が0になっても、《デストラーデ》で盾を回復すれば《NoData》が使用可能に。

- 《アルカキッド》で仕入れた《スパーク》を《NoData》で仕込むこともできる。

『シーザー神域ドルバロム』

《シーザー》で新規10コスト呪文《神域》を唱え、《ドルバロム》を呼び出す。 今まで《MRC》との差別化のために《HELL》を仕方なく採用していたが、ようやくその呪縛から解放された。

ビルド杯時点のレシピに《ヴィルジニア》殿堂解除が追い風となり、非常に完成度の高いデッキになった。 特に《ヘルボロフ》との噛み合いは素晴らしい。 墓地が十分にあれば、《ヘルボ》で《ヴィルジニア》を吊り、そのまま2体を進化元にして《シーザー》が出る。

再び《シーザー》を出す準備ができれば、2回目以降の《ドルバロム》も比較的簡単に出せるのも地味に強い。

サブプランの《破壊龍神》もお見事。赤黒多色マナになりつつ、《ドルバロム》を出した後の安全な詰めに貢献する。 《クルチャ》で《ザロスト》《シバカゲ》を捨て、それらで墓地と《ヘヴィ》の生贄を用意する動きも堅実。

このデッキでは、《ドルバロム》>《ドルバロムD》であることが多い。 《ヘルボロフ》の上に《ドルバロム》を置く場合、《ヘルボロフ》が出すドラグハートを《ドルバロム》に引き継げる。 しかし《ドルバロムD》だと、黒以外のドラグハートを《ドルバロムD》がふっとばしてしまうため、《プロギガ》《ミゼル》などを選ぶことができない。 一方、《ドルD》で相手の《ヘブンズヘブン》《ボアロパゴス》《エビデゴラス》を砕きたいときもあるだろう。 使い分けのため、ここは3-2にしている。

実はドラグハートの選定に悩む。《ヘルボロフ》の根城である《ウェルカムヘル》は2枚確定。 除去トリガーメタの《プロトギガハート》、性能が高い《ジャンヌミゼル》も概ね確定か。 その他のドラグハートはどれも悩ましい。候補カードは以下の通り。

- 墓地回収に使える《ディアジゴク》

- 黒ブロッカーをすり抜ける《マルチプライ》

- 《ドルD》にも装備できてハンデスもついてくる《ディスカルド》

- ひたすら耐えるときの《ウルオヴェリア》

- すぐに龍解させて遊べる《ファンパイ》

- スレイヤーブロッカーを準備できる《魂月下》

- 《ヘルボロフ》単体の性能を底上げする《レッドゥル》《ホワイティ》

『激天下ジェネラル』

《激天下》で《アナリス》を回しまくって、いつか《ジェネラルマンティス》に進化。 《激天下》は5500なので《ジェネラルマンティス》の効果が乗るという、なんとなくの三角シナジーからスタート。

《激天下》を出すホールはデイガカラーなので、青緑の《アナリス》と合わせて3色以上は避けられない。

墓地利用ということで、最初は《シャミセン》《羅月キリコ》《ドラヴィタホール》あたりで【湧水ジェネラリコ】をアップデートするつもりでいた。 しかし、たらればすぎて上手く回らなかった。 結局、コンセプトを《激天下》に絞り、ホールはクリーチャー軸で墓地回収もしやすい《リバイヴ》をメインに据えた。

《激天下》は効果を何回も使うほどオトクなカード。早めにゲームをたたみたい《ジェネラル》とは逆のセンスである。 このせめぎあいは、今回は《激天下》のほうにデッキを寄せることにした。 吊り上げるクリーチャーとして、【シャチホコ】では定番の《特攻ジェニー》、最近の強カードである《ヘルミッション》を採用。 手札と盤面に触ることで、試合を長引かせる。

《トリプルリバイブ》はもっと入れたかったカード。 ブースト・ドローの両方で撃てる《アナリス》は革命的である。 今回は《激天下》がコンセプトゆえ、《バイスホール》と枠を食い合って1枚になってしまった。 その一方で、《トリプルリバイブ》を4枚にした別のデッキを組んでもいいとすら思う。

三角シナジーの意識が強すぎて後に引けなくなっている。 フィニッシャーが《ジェネラルマンティス》である必要性にはやや疑問が残る。 ゼニスや《ラストストーム》とは、急に打点が必要になったとき、すぐに方針転換して殴れることで差別化。 《カンクロウブラスター》とは、進化速攻とクリーチャーゆえ取り回しが良いといういつもの言い訳で乗り切る。

『青緑デッドマンタレス』

《デッドマン》で《ニガアブシューム》を建築し、《アカシックタレス》のための青染めとコスト軽減を狙う。

最速5tの《ライフ》→《シャワー》→「ギフトデッドマン」→《タレス》を狙うのに全力。 普通の【青t緑サイバー軸タレス】でも、6t《タレス》くらいならまあまあ安定する。 ゆえに、このデッキは最速ルートを意識しないと主張点がなくなる。

《テクノロジー》は有能すぎるサブプラン。 《タレス》は《デッドマン》が生き残らないとバカ高いコストを払う羽目になるのに対し、 《テクノロジー》は《ニガブ》がありさえすれば7マナで撃ててしまう。

これだけだとサブプランが足りないと思ったので、2枚目以降の《テクノロジー》として《デカルトQ》を搭載。 マナ武装は《ニガブ》を立てれば確実に達成できるし、最悪青染めを意識すれば《ニガブ》なしでもイケる。 大量ドローで《タレス》《テクノロジー》と似た役割を持ちつつ、ブロッカーと盾仕込みで本命のそれらへの時間を稼ぐ。 毎回使うわけではないが、このデッキのお気に入りポイントである。

《クロック》《マクヌク》《クルメル》を各1積み。 沢山ドローできるので、その中で選択肢を持てたほうが良いという考え。 《クロック》はご都合で《デカルトQ》で仕込めたらいいなという発想もある。

詰めは《完全不明》ならびに、2体目の《デッドマン》による《ジュダイオウ》。 《タレス》《アカクラ》《デッドマン》によって盤面コストがアホみたく高くなるので、余裕で《サウザールピオ》に龍解できる。 《サウザールピオ》に《アカクラ》のパンプが乗ると丁度24000の5枚ブレイカーになるのが地味に好き。

『アルカキッド型カチュアイカズチ』

必殺コンボ「イカズチカチュア」を、《カチュア》から飛ばした《ウィズダムフェウス》で《アルカキッド》を進化させることによって成立させる。 最速は、2→4→《アルカキッド》→「キリモミカチュア」の5ターン。 決めれば勝つので、ランクマッチで頑張れるラインである。

《アルカキッド》《ウィズダムフェウス》を《天門》で出すギミックは普通に強いので、これをサブプランかつカウンタープランに据えた。 《イカズチ》を引いていなければ、普通に《アルカディアス》で呪文ロックを決めても良い。 と言っても白マナ過多になりつつあるので、《天門》は3枚で妥協している。

赤マナの確保、かつ余っているドラゴン3枠目の消化として《ボルシャリオ》。《天門》や《キリモミ》をサーチすることもある。 多色なのが若干邪魔。 原案では《ニコルボーラス》などで《カチュア》の出力自体を上げていたが、 「カチュアイカズチ」が決まればそれだけで勝つので、ドラゴンは《サファイア》のみで良い。

『デスクルーザー墓地ビート』

《ロードライト》《ギリメギス》と並び、コストが下がった低コストファッティ。この3体はビルド杯でも人気だった。 特に《デスクルーザー》は、この中で唯一の能力持ちなので、デッキのパターンが色々と開拓されていた。 しかし、この人もなかなか難しい。

味方全体破壊は今までにありそうでなかった効果だが、破壊するのが2体までなら《学校男》の方が手軽。 ゆえに、単体5マナ13000TBというスタッツを活かす方向になる。

《ロードライト》同様、《デスクルーザー》は《アルバトロス》で吊ることが可能。しかし、一緒に蘇生されたもう1体も破壊してしまうので、打点で攻めるというアプローチにはやや不向き。

いっそシンプルに、単色の5マナ13000TBとして召喚する案も考えた。 そのアイデアは、横に《パーフェクトリリィ》を置いて、それらを《イダテン》でSA化して殴ろうという結論に至った。 ところが、「6マナSA3打点」という結果を見て、「モルトガイハート」でいいことに気付く。やはり破壊効果を生かさないことには始まらないようである。

一度考えをリセットして、破壊して嬉しい軽量クリーチャーを再検索。 破壊することでcipクリーチャーには存在しない大きくアドバンテージを得るカードとして《ドルルフィン》に注目。 これと《ヤヌスクロウラー》《クロスファイア》を合わせることで、5t目に3+2+1のワンショットを組めることが分かった。

気持ちとしては《5000GT》を入れたくない。 が、《デスクルーザー》が大量に肥やした墓地で軽めに出せるのは明らかに噛み合っているので、2枚だけ投入している。

配信コメントで来た《モールス》は割とアリ。スペースを見つけて入れてもいいと思う。

『スタートダッシュ・ギリメギス』

《ギリメギス》はデュエプレ実装にあたってコストが4に軽くなり、強化された。

淡白なスペックではあるが、久々の3色クリーチャーということもあって、ビルド杯では考察がかなり進んでいた。 主に見られた使い方は以下。

- 「3色のコマンド」なので、アナ3色どれにでも侵略できる

- ドリームメイトであることを活かし、《パンダ》《ゼノンダヴィンチ》と組み合わせる

どれも納得のアプローチではあるが、皆が重要なことを忘れている。 それは、4-9000のWBというスタッツである。 侵略するとスタッツを生かせないので、なるべく《ギリメギス》で殴りに行きたい。

ここで3色持ちであることを思い出すと、『一撃奪取ミストジアス』のギミックが使えることに気付く。 《ミストジアス》はコントロール向きのカードだが、《ギリメギス》はビートダウン向き。 場に並んだ《一撃奪取》で殴りに行けるという点で、《ギリメギス》のほうがコンセプトとしては適性があると言ってよい。

一方で苦しいのは、《ギリメギス》がアナカラーであること。 ビートダウンには全然向いていないカラーリングなので、構成もカード探しも苦労する。

《一撃奪取》を活かせる4コスト多色を探すと、この色でビートダウンに向いている汎用カードは《スケルアイ》のみ。 あとはGJデッキでしか役目がない《ホワイト教授》、ビートダウンと言えるのかよく分からない《ソーダライト》くらいである。 SA化もできないこの色で《スケルアイ》を使うのは難しいが、致し方ない。

《バンジョー》《パンダ》のセットも採用。軽減は《ケラサス》でのみ可能だが、 例えば2《マイパッド》3《ギリメギス》4《バンジョー》などと繋ぐと、見かけ上のマナカーブがつながる。

『湧水ロードライト』

《ロードライト》はデュエプレ実装にあたってコストが5に軽くなり、強化された。 《湧水の光陣》を使って4マナで吊り上げたり、《アルバトロス》で3点のクリーチャーを飛ばせたりする。

5マナで3点というだけなら「ヨーデル四つ牙」でも可能なので、ここでは出たクリーチャーにSAを付与して3点を作ることを意識。 《アルバトロス》のほかに《ヤヌス》も搭載し、《ロードライト》がすぐに突っ込めるようにした。 地味に《ロードライト》は青のクリーチャーでもあるので、《ヤヌス》の両面を覚醒させられる。

黒の確保、および《アルバトロス》の吊り先候補として《ザビデモナ》。「サプホヤヌス」→「デモナオーフレイム」で、古の【ラッカ超次元ビート】のような攻め方もできる。

《湧水》《アルバトロス》で吊る5コストクリーチャーが不足している。 《ロードライト》以外にも強い5コストを入れたかったのだが、あまりいいカードを見つけることができなかった。 間に合わせで《NoData》を入れているが、本当はもっと攻撃成分の強いクリーチャーを積むべき。 でもそういうカードはドロマーカラーには少ない。

『キンコング新生B小町』

コラボカードを並べるシリーズ。今回は5/6が侵略進化なので、「コートニーキンコング」のギミックで簡単に同時入場させることができる。 ただし進化元は場に用意しないといけないので、欲張りすぎるとデッキが回らなくなる。 今回はコンパクトにまとまる「新生B小町」の3名を揃えることにした。

ブーストに《ダンシングフィーバー》。 手札から《コートニー》、マナから《キンコング》と動いて始動するのが狙いなので、10マナを目指してマナを整えられる《フィーバー》が適任。

進化元は超次元呪文の小型バラまきに頼る。 下手に通常クリーチャーを入れるより、こちらのほうがアドの観点で効率が良い。

パーツは全部3枚。《聖ジャック》を抜けば全部4枚になるが、流石にノートリはやめておいた。 《ドラホ》のための白マナを確保したいというのもある。

揃えたターンに負けては仕方ないので、《ゲリランチャー》をボディーガードとして入れてみた。 《コートニー》と《キンコング》がいるので、緑の侵略者をもう1枚並べる余裕はある。

イラスト的には MEMちょ→重曹ちゃん→ルビー の順に並べると繋がりが良い。

『ゼロルピアヨミ』

《ゼロルピア》で《ヨミ》《イズモ》とその腕たちを軽減する。 《インガルピア》を噛ませると0マナにするロマンは崩れてしまうが、《インガルピア》自体を《ゼロルピア》が軽減してくれるので、シナジーとしてはバッチリである。

サイドカラー(?)は赤緑。《ゼロルピア》のための赤と、《ピラフ》を含む緑である。 確かに《ゼロルピア》の赤は、他に投入候補カードが少なくて困る色である。 しかしゴッドノヴァがスペースを圧縮しているおかげで、デッキスペースは意外と余る。 適当にトリガーを放り込むだけで形になった。

軽減をしっかり入れれば、《ダフトパンク》《ジャスティス》を出したくなることも稀にある。 でも7コストなら《ディーヴォ》《クラフトヴェルク》のほうがいいなぁ。

『ジュヴィラエタフェニ』

《ポッポジュヴィラ》で《エタフェニ》をサポート。《ノワールピア》も合わせ、墓地回収の出力を上げる。

《ボルシャックバディ》で《ジュヴィラ》をサーチし、《ジュヴィラ》の引きに依存する問題を解決したい。 ただし探索の安定化を意識すると、ファイアーバードが3種類しか積めなくなってしまうのがキツい。 《ジュヴィラ》の墓地肥やしでバードとドラゴンの両方が落ちてほしいので、本当はバードをもっと多く積みたい。

《エタフェニ》で大量回収した手札を捌くために、《柳生》を投入。 このためにデッキをドラゴン染めしている。

《アポロヌス》で良いのがもっぱらの悩み。 攻撃力も除去耐性も、《エタフェニ》のほうが非力。 cip火力で勝負しようにも、13000以下1体の処理では主張として弱すぎる。 《柳生》のためにドラゴンを大量投入した結果、墓地にドラゴンを3体溜めるのとバード・ドラゴン計2体を溜めるのとで、ほぼ手間が変わらなくなってしまっている。 《ジュヴィラ》はドラゴンなのでシンパシー対象だし、《ノワー》は6コストのフェニックスのコストを2下げるしで、コスト面でも劣っている。

「とりあえず《デスフェニ》で2点は入れる → 残った3点をなんやかんや《エタフェニ》が割る」というゲームプランで、ワールドブレイクの《アポロヌス》と差別化できたと思い込んでいる。

『ブルースシュテロン』

《ブルース》に《ヒラメキ》を当てて《デスシュテロン》に変身。 《シュテロン》で自分の手札もなくなるが、《ブルース》を墓地から出し直せば、その後の展開は気にならない。 《ブルース》は一応自己軽減持ちのため、《ヒラメキ》の生贄としても好都合。

一番の課題は速度。 ハンデスするに値する手札を相手が持っているうちに《シュテロン》を出したいので、 《ボンチャ》で少しでも早出しを狙わなければならない。 ただし元来の《ブルース》の戦術は、《特攻》《ザビバレル》の軽量ハンデスから入り、グダグダの展開に持ち込んでから《ブルース》の着地を狙うというもの。 《シュテロン》の早出しとも全ハンデスとも噛み合っていない。

また、防御の脆さも顕著。 《ブルース》早出しのためにデスパペットとアウトレイジを多く積んでいるが、そのせいで受けトリガーが《クロック》しか入っていない。 多分《デスゲート》は入れたほうがよい。 趣味で入れている《エックスリボルバー》《ポワワン》が入れ替え候補。

『ジュヴィラレガシー』

《ポッポジュヴィラ》で《キリンレガシー》の進化をサポートする。

《ジュヴィラ》でフェニックスを出すコンセプトの最大の課題は、【ジュヴィラユニバース】とどう差別化するか。いくら《キリンレガシー》で遊ぶのが楽しくても、あちらが《ユニバース》をプレイできた瞬間に勝つことを考えると空しくなってしまう。

そこでこのアイデアは墓地肥やしの段階に注目。 《キューブリック》を落とすのを目的とすれば、準備段階で【ジュヴィラユニバース】よりも強い動きが望めると主張できる。 墓地進化も含め、《キューブリック》を進化元にできるのは《キリンレガシー》だけ。 差別化も新規性も十分であろう。

さらに、《キューブリック》を《キリンレガシー》のMBで飛ばしてデッキから発射すれば、1体バウンスとSAWBを飛ばせる。出すカードとしても《キューブリック》は優秀である。

魅力的なコンセプトだが、構築は難関。 《キューブリック》のための赤青基盤に、《ジュヴィラ》の黒、《キリンレガシー》の緑を載せなければならない。 とにかく赤青多色をたくさん積むのが重要。 《キリンレガシー》専用オリカの《アルドロン》がちょうど適任なのが嬉しい。

《ニコルボーラス》は赤青かつ黒を用意してくれる踏み倒し先。

リソースは非常に細い。早々にハンデスと除去が飛んできたら負けを覚悟する。

『サンマイダーJ』

《サンマイダー》で《スパルタンJ》をかき集める。 《スパルタン》のGゼロ条件はメカオー4体。手札に《スパルタン》を4枚あれば、全て進化できる。

さらにこの弾では《バンブル》《コンボイ》が登場。 《サンマイダー》は高コストのメカオーなので、発射するのにうってつけである。

《サンマイダー》を出す手段として、《ガチャンコサイン》と《マンモキャノン》を用意。 前者は普通の【メカオー】には入らないが、今回のレシピなら《サンマイダー》《バンブル》の2体を出せるので採用圏内である。 《マンモキャノン》も、《サンマイダー》《バンブル》の両名を軽減できる。

今期の一般的な【メカオー】は白が過剰になるが、この構築はむしろ青が過剰。 《メチャゴロン》くらいは入れておいてもよさそう。

数回試運転してなんとなく不安になり、ビルド杯投稿作を見に行ったところ、 根幹となる34枚が一致していたので特にいじらなかった。

『アナライズユニバースゲート』

デュエプレでは、単体でトップを3枚以上自由に操作できるカードが存在しない。 ゆえに、確定で《ユニバースゲート》で3ターン追加するのは非常に難しい、と思っていた。

《ブレインストーム》でトップ2枚にフェニックスを2枚置き、その後で《アクアアナライザー》を出すと、 3-5枚目に1枚でもフェニックスがあれば、3ターンを追加できる。 5→6でマナカーブの繋ぎも良いし、多少の見切り発車も許される。

勝ち筋は小型ビート。3ターンあれば殴り切れるはずである。 押し込みは《アブキュア》で。その上に《ユニバース》が乗ることもごく稀にある。

コンボパーツとフェニックス、足回りのブーストカードを入れたら、ほぼ枠がなくなる。 貴重な空きスペースは、無難に《リュウセイホール》になった。 追加ターンのたびに《四つ牙》《パンツァー》の効果を起動できるのがよい。 じっくり《唯我独尊》を狙うもよし、《生姜》でさっさと殴りに行っても良し。 一応、ブーストオプションと《四つ牙》で8マナ溜めて「ブレストユニゲ」するルートも考えている。

3コストのブースト枠は《豊潤フォージュン》を確定として、《ジオブロンズマジック》と《青銅》で迷った。 流石に《アブキュア》の種が足りなくなりそうだったので今回はクリーチャーにしたが、特に先攻でコンボを狙う場合は抱えるべきパーツが多いので《マジック》も魅力的。

『別格鬼羅丸』

《ゼノンダヴィンチ》に《ヒラメキ》を撃つと、《鬼羅丸》と《別格の超人》を同時に並べることができる。 相手の行動に合わせて《別格》でGJし、勝てば《別格》の効果が発動したうえで《鬼羅丸》によってめくったカードをプレイできる。

つい最近《ダヴィンチ》を使った経験から、《タイタニス》を採用。 《キリノ》→《タイタニス》《ダヴィンチ》の4tルートを用意し、手札を整えながら5t目の「別格鬼羅丸」を狙いたい。 《ダヴィンチ》の破壊を《キリノ》が庇ってくれるため、《ダヴィンチ》を場に残せるのもよい。 《躍喰》もダヴィンチャーとしての修行の中で見つけたカードである。 この2枚を引かないとデッキが全く回らない。

【ダヴィンチ】には《アクアバースター》を入れると良いという知見を発展させ、リキッドピープル参照で《インテリジェンス》を出すことを思いついた。 《別格》と並べれば、ロック性能が大幅に向上する。 cipおよびATでGJできるので、《鬼羅丸》の能力を起動することもできる。 原案と比べてデッキの平均コストが少し下がってしまったが、《インテリジェンス》が補ってくれると思う。

《ヒラメキ》は《鬼羅丸》からめくれると困るカードの代表格。 コストの連続性があまり無いので、ただ自分の面が削れるだけのカードになりがち。 《ダヴィンチ》もちょっぴり困る。《別格》の上に乗せる羽目にならないよう、《タイタニス》や《ダヴィンチ》を並べておきたい。

めっちゃLOする。2枚以上立てた《別格》が暴走するほか、《躍喰》も結構やらかす。

『神域ゾルゲモナーク』

《神域》で「ゾルゲモナーク」を一気に揃えることができる。 揃えるための最低条件は以下の通り。

このアイデアは自力で思いついたが、勝ち筋やデッキ構成を考えるのはやや苦労した。 ビルド杯ツイートを見ながら頭を捻った結果、こちらの投稿作の基盤の完成度が高いという結論になった。

《神域》の動きの場合、《ゾルゲ》が出るのは《モナーク》の後なので、《モナーク》をすぐにバトルさせるのは少し難しい。 《神域》の後にクリーチャーを召喚すればループに入れるが、追加のマナや手札が必要になるようでは、下準備をして10コストの《神域》を撃つ意味がなくなってくる。 そこで参考作品では、エンド時に自動湧きする《ゲンセトライセ》を投入。 エンド時にループに入り、場とマナを《ヴィルヘルム》で荒らすことで、相手に虚無の1ターンを返す設計になっている。

このアイデアでは、始動条件は最低条件よりも少しだけ厳しくなる。 墓地に《ウラミハデス》を落としておかないと、《ゲンセ》の生贄にするクリーチャーを用意できないからだ。

《ゲンセ》を採用する都合上、色は黒に染める必要がある。 そこで黒緑基盤にして《ギガヴォル》《ズカズッカ》をガン積みし、これらを何度も出すことで墓地を増やしていく発想だ。 1回の墓地肥やしは1-2枚のため、スマートな理想ムーブで準備を整えるという設計は難しい。 《デスゲート》での蘇生、《バベルギヌス》での使い回し、《ゲンセトライセ》による粘りなど、ごちゃごちゃ戦いながら10マナを目指すのが良いだろう。 実際、これで結構立ち回れるのが《ギガヴォル》《ズカズッカ》基盤の凄いところだと思った。

さらに《ギガヴォル》《ズカズッカ》は、ループの序盤に墓地を整えるのにも使える。 準備とループ中の両方に役立つのは、スペース圧縮の観点からとてもありがたい。

勝ち筋は《ガルバロス》にした。参考作品は《ガジラビュート》でシールドの焼却に専念しているが、《ガルバロス》であればハンデスもできる。 さらに、自分への盾回収とハンデスにより、カードの盾落ちもケアできる。 効果がランダムゆえ遂行速度は遅いが、理論的にはスペースを圧縮して幅広い役割を持たせることができる。 これと《ヴィルヘルム》を組み合わせれば、盤面・手札・マナ0の状態で相手にターンを渡せる。

《ガルバロス》は、最小パワーの味方を破壊する効果がやや危険。 盤面をいつでも増やせる体制を用意できなければ、ループが破綻する可能性がある。 今回は《神域》で出すのが《ウラミハデス》のため、簡単に面を増やすことができる。 これが《シュタイナー》の場合、墓地蘇生がターン1なので、ループ中に盤面を増やすのが難しくなってしまう。

《バベルギヌス》の9回制限

DMPX-01のアップデートと同時に、《バベルギヌス》には「ターン9制限」がついた。

一部カード能力の適用回数制限について|DUEL MASTERS PLAY'S(デュエル・マスターズ プレイス)|タカラトミー

しかしながら2024/8/16時点では、この9回制限は発動していないようである。 CP戦でも対人戦でも、無限に《バベルギヌス》の効果を発動することができてしまった。 正確に言えば、全ての対戦を終えた後に9回制限のことを思い出し、その影響が全くなかったことに気付いた。

実戦では《バベルギヌス》の効果を沢山使ったが、仮に《バベルギヌス》に回数制限がかかっていても、「ゾルゲモナーク」への影響はごく小さい。 「ゾルゲモナーク」は任意のカードを何度でも蘇生できるギミックなので、基本的には《バベルギヌス》に頼る必要が無い。 今の構成に影響があるとすれば、以下の2点である。

影響1:《モナーク》の探索で《バベルギヌス》を引っ掛けて場の《ガルバロス》を使い回すというテクニックが使えなくなる。 このせいで遂行速度が遅くなる可能性があるが、「《バベルギヌス》で破壊して出し直す」というまあまあ面倒な操作をしないことにもなる。 試してみた感触では、大幅に所要時間が増すことはなさそうに思えた。 《モナーク》探索に9回オーバーの《バベルギヌス》が引っ掛かった場合、何もせず《モナーク》にぶつけて再抽選すればよい。

影響2:《ヴィルヘルム》を《バベルギヌス》で回せる回数に限度が生じる。 《ヴィルヘルム》のパワーは12000のため、《モナーク》とバトルさせて出し直すことができない。 ゆえに、《バベルギヌス》が最も簡単な使い回し手段となる。 コンボ始動時に《バベルギヌス》の効果を2回使うので、残りは7回。 7ランデスもできれば十分なケースが多数だろうが、念を入れてこれを超えるランデスをしたい場合、次のような手段が必要になってくる。

- 《ヴィルヘルム》を2枚入れて相討ちさせる。参考作品はこれ。2枚墓地に落とすのがちょっと大変。

- 《ヴィルヘルム》を破壊できるクリーチャーを採用する。《モナーク》の再抽選を邪魔しないように、《ザビデモナ》《デスモーリー》といった、自壊しない選択肢を取れるカードが望ましい。

- 《モナーク》の2体目を立てて相討ちし、《ヴィルヘルム》を墓地に送る。《モナーク》は進化も出せるため、2体目の《モナーク》を立てることが可能である。ただし、探索が事故る。

探索事故パターンとその対策メモ

先に《ガルバロス》のループをフィニッシュし、その後で《ヴィルヘルム》《モナーク》を新たに墓地に落として《ヴィルヘルム》《モナーク》の相討ちループに移るという流れを考える。

山札がギリギリまで削れているときに、 探索の内訳が「ギガヴォル+ズカズッカ+もう1体」となった場合、最後の1体を場に出すしか無い。 その1体が、面を増やせない《モナーク》、相討ちでしか退場できない《ヴィルヘルム》だと、相討ちループが破綻に近づく。 これに加え、《ガルバロス》が味方破壊で事故を起こすパターンも低確率ながらあり得る。 残りの《ゲンセ》《バベル》《ウラミ》《ゾルゲ》は、何もせず破壊して探索の再抽選が可能なため、無害である。

相討ちループが破綻しやすいのは、モナーク2体目とヴィルヘルムを相討ちさせた直後。 この時に用意できる最善の盤面は、ゾルゲモナーク+3体で、3回分のバトルをスタックしているという状態である。 そこで《モナーク》のバトルが終わって吊り上げようとする瞬間には、「ゾルゲモナーク+もう2体」という盤面となる。 その「もう2体」の内訳が、「ヴィルヘルム+何か」「バベルバベル」「バベルガルバロス」であるときに、《モナーク》を吊り上げなければならない状態になると、相討ちループが破綻する。

例えば、以下のような順番で3回のバトルスタックを消化すると破綻する。

- 探索で《ヴィルヘルム》を出す

- 探索で《ガルバロス》を出す

- 探索で《モナーク》を出す

ミスなく操作している限り、相当運が悪くない限りは失敗しないが、どうしようもないパターンがあることは事実である。

《バベルギヌス》の効果を起動せずスルーすると、9回制限が消費されるのかどうかが不明。 もし消費されないのなら、相討ちループが終わっても《バベルギヌス》でリカバリすることができる。

『ドレイクスクリーマー』

《ナイトスクリーマー》は、《神羅ゼロフェニ》の体験版という位置づけで収録されたであろうアンコモンフェニックス。 煮詰まったガチ構築からは抜けていることからわかるように、性能は全然足りていない。 ところで実は、《ナイトスクリーマー》は紙から1コスト下がる強化を受けている。 古いカードをせっかく調整して出してくれたのだから、義理でも使いたくなるというものである。

使う上で、やはり《神羅ゼロフェニ》との差別化は必須。 攻撃性能でも除去性能でも、《神羅ゼロフェニ》に遅れを取っている。 明確に異なるのは、種族にティラノドレイクを含む点くらいである。 よって、ドレイクデッキになんとか《ナイトスクリーマー》を乗っけるしかない。

《ナイトスクリーマー》のドレイクを活かせるシーンとして有力なのは以下。

正直どれもパッとしないが、これらを主張点としてなんとかデッキにしたのが↑のレシピである。

ドレイク軸とはいえ、《ノワールピア》の軽減、《ポッポジュヴィラ》の進化元節約を利用しない手は無いと思っている。 どちらも墓地肥やしがついているため、《ボーンブレイド》《ダンジェン》との相性が良い。

仮に《ドルザバード》を入れるとデッキが乗っ取られる気がしているので、採用を渋っている。 ドレイクデッキの切り札ではあるのだが、今回の切り札は《ナイトスクリーマー》である……。

『石碑ルミファリオン』

《光智の精霊ルミリエ》は、呪文とエンジェルの軽減を両方活かしてこそ真価を発揮する。 ……『マスターGブッディ』でそうとも限らないことを確認したわけだが、やはり一番は両方ともの効果を活用することだろう。

呪文を唱えながらエンジェルを召喚するという動きを考えると、以前から存在した「石碑アルファリオン」のコンボがまさにそれである。 《ルミリエ》がエンジェル持ちであるため、《ルミリエ》+《カリーナ》x2 のみで《アルファリオン》の条件を満たせる。 つまるところ、6マナ時に《ルミリエ》が場に立っているだけで、「石碑カリーナアルファリオン」が成立してしまう。 これは大きな発展と言えよう。

5t「石碑アルファリオン」のルートを太く取る上では、マナ加速は3ターン目からで十分。 《豊潤フォージュン》《ジオブロンズマジック》で、手札を減らさずに加速するのが重要だろう。 5マナ時には、多色を処理しながら《ルミリエ》《ヴォイジャー》を出せるほか、もし単色を持っていれば《ルミリエ》《未来設計図》の繋ぎもある。

《ウルソフィア》は、青マナの確保兼トリガー要員。 4種類目の多色ということでやや採用を迷ったが、3t始動かつ上述の通り5マナ時にも多色を処理する余裕があるため、この構成なら許容範囲である。

中コスト帯の動きが抜けていたため、《ドラホ》《フェアホ》を雑に採用。 リソースを稼ぎ、最速以外のルートでの勝ち筋を開拓する。

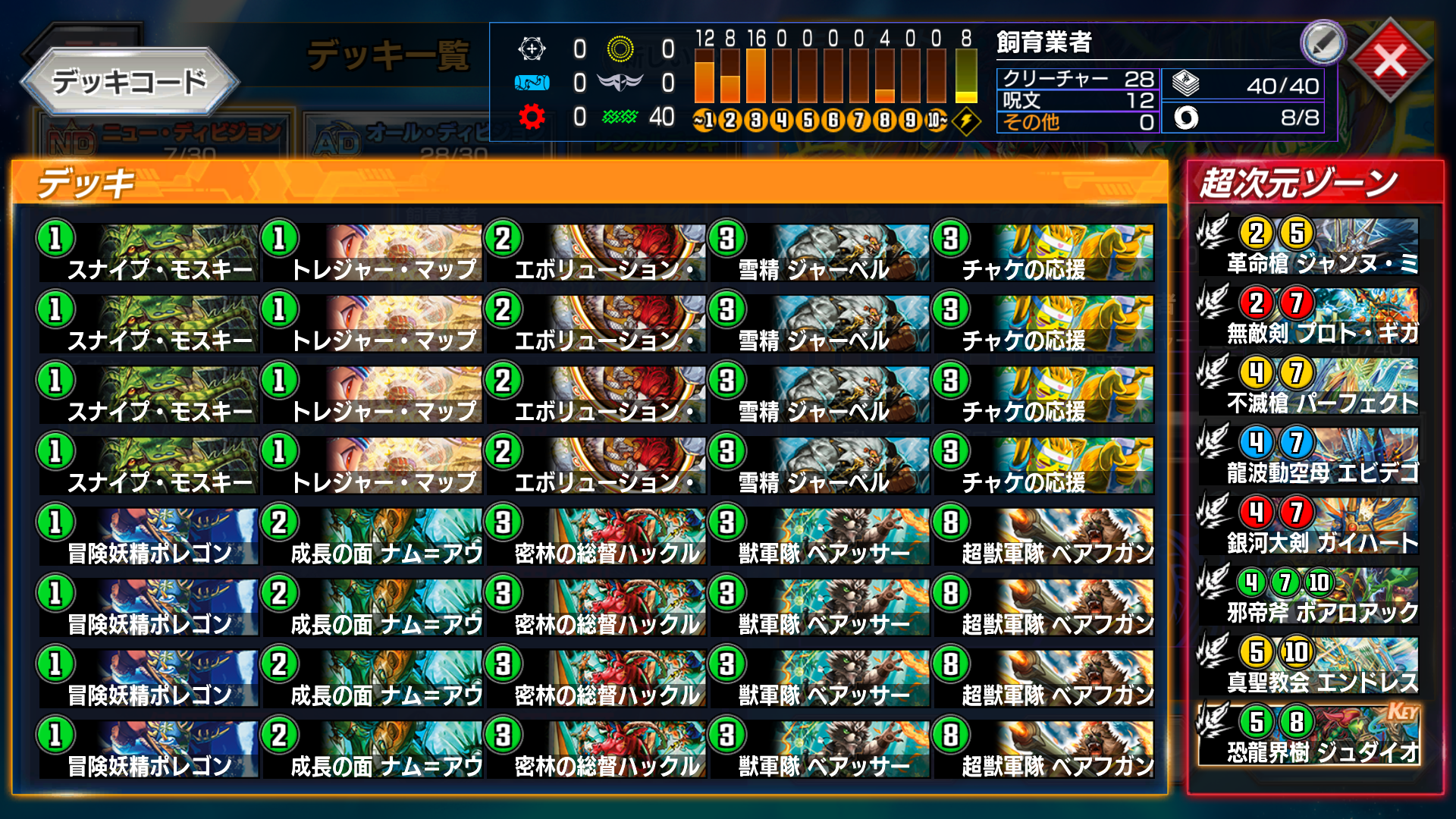

『緑単ベアフガン』

デスザロストカップNDマスター達成。戦績はプラチナ5-1から始めて24-12(青緑型含む)。 【ベアフガン】はNDよりADのほうが通りが良いと聞いていたが、別にNDでも問題なかった。

今の環境で業者するなら【レッドゾーン】が最適解だと思うが、あいにく《レッドゾーン》《レッドゾーンZ》《ターボ3》がどれも枚数不足。 これと同等かそれ以上の速度が出るデッキを求めた結果、【ベアフガン】に行き着いた。

あまり見かけないような気がするが、構築は緑単にした。

1つ目の理由は《ナムアウェイキ》。NDだと1コストが8枚しか積めないので、補完として2コストのクリーチャーも積みたい。 一般的には《ケットウチューリップ》《ジオナスオ》などが使われているようだが、それらの単体性能はかなり低い。 緑の2コストで最も強いのは《アウェイキ》だと思ったので、コイツを採用することにした。 手札がカツカツゆえ、1枚でも緑では無いカードが埋まるとマナ武装は絶望的。 ゆえに、緑単とするのが無難だろう。

2つ目は《ジャーベル》。元々緑染めは《アウェイキ》のためだったが、結論としては《ジャーベル》のほうがよく働いてくれた。 《設計図》よりもめくる枚数は少ないが、3t《ベアフガン》にも十分貢献可能。 少し躓いた場合は、3t《ジャーベル》→4t《ポレゴン》《ベアッサー》から《ベアフガン》という繋ぎで巻き返しを図ることもできる。

一般的な型は《クロック》や《ホーリー》が入っているのに対し、緑単はトリガーの質が低くなる。 とはいえ、枚数自体は《チャケ》と《Revタイマン》で最大8枚積めるし、それらでも十分だと思う。 最近は《神羅ゼロフェニ》や《ヴァルカン》でトリガーケアされることもあるため、トリガーにこだわる意味も薄れてきたか。

《エボリューションエッグ》が手札に全然来ないので、強化されたのかどうかがピンとこない。 《エッグ》のために進化を3種類に絞ったことで、《進化設計図》はドロー枚数が減ったと判断しOUT。 その役は《ジャーベル》が引き継いでいる。

『アブキュアキューブリック』

《アブソリュートキュア》は、任意のカードを進化元にしてメテオバーンできる。 《キューブリック》を墓地に送ればバウンスが、《レイヴン》などを送ればドローができる。

課題は《キューブリック》の青3枚条件と、《アブキュア》のために必要なマナ。 この時点で、青主体の基盤に緑を混ぜた構築となることが概ね確定する。 さらに、《アブキュア》は殴りながら盾を増やすカードなので、できればビートダウン志向の基盤が嬉しい。

最初に検討したのは《ロビー》《菌次郎》で殴るエグザイルタイプ。 《ロビー》のディスカードで《キューブリック》を活用することもできる。 しかし、マナ加速要素を《菌次郎》しか採用できていないのは良くない。

考え直して、「最終的に殴る基盤」である《MAS》基盤を採用。 《アブキュア》はリソース消費が激しいので、これを《エビデゴラス》のドローで補う。

ここで、少し前に思いついていた「エマタイ社」のギミックを組み込んだ。 「エマタイ社MAS」基盤は、以下のようなシナジーを持つ基盤である。

- 「エマタイ社」で6マナの《MAS》に繋ぐことができる。

- 《エマタイ》の2ドローは《QED+》の龍解条件に貢献。

- 《社》のブーストは、《エビデゴラス》で増えた手札を活用するためのマナを生んでくれる。

- 墓地を活用するコンセプトでもないので、《社》がランダムブーストなのはそこまで気にならない。

さらに今回は、《アブキュア》がメテオバーンしたカードを《社》でマナに返せるかもしれないというおまけつき。《レイヴン》で《QED+》の龍解を誘発することもあるかもしれない。

組み始める段階では、《キューブリック》の効果が名称ターン1なのをすっかり忘れていた。 4積みから入ってしまったが、MBの種に仕込むのは1枚でいいので、3積みで十分である。

《悠久》は実戦を経て最後に追加。 シールドを増やして耐久できる一方、山がとんでもない勢いで削れていくため、デッキ回復手段もあったほうがよい。 手札に来たら《エマタイ》で、マナに埋めても《アブキュア》で発動できるので起動は簡単。

回してみると、《キューブリック》のための青マナ枚数は意外と気にしなくてよかった。 マナ進化したせいで青マナがなくなることを危惧していたが、《エマタイ》《吸い込む》《シャワー》といった青呪文をチャージしていれば、それだけでマナの条件が満たせるケースが多い。

『バルスホルスバルホルス』

《バルス》と《ホルス》と《バルホルス》を共存させるネタデッキ。 ホワイト・テン「ムスカ」イザー、バル(カディア)スまで採用すれば、ネタ成分は十分だろう。

《バルホルス》を出すには《天門》《マザホ》《ヘブヘブ》などのサポートが必要。 今回補助カードに選んだのは《アガサ》と《クリスティゲート》。 《バルホルス》は「光のデーモンコマンド」なので、《アガサ》率いる白デーモンテーマのギミックの恩恵に与ることができる。

《バルス》は《天門》で、《ホルス》は《アガサ》の効果で出せるので、現実的な範囲で「バルス・ホルス・バルホルス」の盤面を狙える。

《エンジェルフェザー》の回収条件が「光のコマンド」であることに気付けたおかげで、だいぶまともなデッキに仕上がった。 青のドロソが必要になるかと思っていたが、《TENMTH》のために入れている《ドラホ》の回収、そこから出てくる《パンツァー》まで合わせて、納得行く量のドロソを積めた。

《バルス》《ホルス》は蛇足にようで、意外と役割がある。 《バルカディアス》の進化元にしたり、《バルホルス》や《アガサ》を超えてくるアタッカーをチャンプブロックしたりできる。 両方とも《プロテクション・サークル》で仕込めるのも良い。

《バルス》《ホルス》を並べるため、《エルドラード》を採用しようかとも思った。 しかし、攻撃を強制する《エルドラード》と、攻撃してこない相手に除去を放つ《バルホルス》は、あまり相性が良くない。 何より、雑に強すぎる《エルドラード》を積むことをプライドが許さなかった。

『カゲキリFINAL・クロニクル』

《カシラ・ルピア》はトリガーかつ、侍流ジェネレートで《超銀河剣 THE FINAL》を出せて、さらに《カゲキリ》に進化できるファイアーバード。 《FINAL》をつけた《カゲキリ》で2回殴れば勝てるというアイデア「カゲキリFINAL」にはピッタリである。

実際の所、《カシラ》にその全ての役割を果たさせる試合はあまりない。 どちらかといえば、《カシラ》《ベンケイ》でトリガー侍流ジェネレートが8枚体制になったことを喜ぶべきだと感じた。

加えて《パルット》の登場により、ギアサーチ役も8枚体制が可能になっている。 クロニクルパックのおかげで、デッキコンセプトの再現性が大きく向上した。

最もシンプルな勝ち筋は、《ネビュラ》→《パルット》→《マッハアーマー》→《ベンケイ》《FINAL》+《ネビュラ》クロス で、5t目にGBを決めながらジャスキルを取りに行く動き。 このムーブには、《カシラ》も《カゲキリ》も絡まない。 前者は相手が殴ってきたときのトリガー要員、後者はブロッカーを展開された時に貫通してGBを通しに行くという、行動の拡張が役割となる。

《スーパースパーク》には新弾補正もある一方で、割と真面目に採用している。 先述の通り、このデッキの理想ムーブに必要なマナは5。 6マナ程度あれば、概ねやりたい行動はすべて可能になる。 そこで、5マナで《スパーク》を撃ったり、6マナで《スパーク》+ギアクロス といった動きができるのはかなり魅力的である。

他方、侍流Gで出すギアや《カゲキリ》を引きに行ける《マスタースパーク》、トリガーを埋めてくれるかもしれない《DNA》も悪くない選択肢ではある。 今回は攻撃性を全面に押し出し、《スパスパ》にした。

『テレポスクラッチ』

《テレポートチャージャー》の山札圧縮を活かすべく構築。 圧縮とはいえ、圧縮したゾーンは山札の下に行く。 普通にトップをめくるだけなら《ブレインストーム》などで仕込んだほうが手軽なので、それと差別化できるように組まなければならない。

結論は、トップをめくる前にシャッフルする《ゼニスクラッチ》。 《テレポートチャージャー》を《ピクシーライフ》や《ベートーベン》で使い回すギミックも備えている。

圧縮しても全然当たらないからウケる。

『マスターGブッディ』

前の弾からやりたかった、無敵の侵略者2種を共存させる構築。 優秀な軽量白青コマンドの《ルミリエ》が登場したことで、晴れてまともなデッキが組めるようになった。

《ルミリエ》は腐っても1ドローなので強い。 軽減量は1コストだけだが、自身がエンジェルなので十分。 《ヴォイジャー》と合わせれば《ウィズローザ》が1コストで出せるようになる。 呪文の軽減などもはや必要ない。

《ブッディ》が白侵略を大量に必要とする都合上、青侵略のスペースは限られている。 《ダイスダイス》《ベガスダラー》なども入れるつもりだったが、枠がなかった。

『社XENOM』

《社の死神》は、4→7のマナカーブを刻めるブーストクリーチャー。 今までは《エコアイニー》《ボアロジー》《トリブランカ》と実装されてきたが、これらの中では最も構築に課す制限が緩い。 これで2→4→7を狙うなら、《ダークライフ》と《マップ》《ジャスミン》を両採用すると安定するだろう。

7で出すカードを洗っていたところ、死神繋がりで《死神明王XENOM》を発見。 進化を《星域》でなく普通に出すのはややもったいない気もするが、せっかく《社の死神》から進化できるのでこれを活かすことにした。 もちろん《星域》も入れておく。

《死神スクリームハンド》が非常に優秀。 墓地回収と除去を同時に撃ちながら、《XENOM》のcip破壊に必要な「墓地に死神3枚」の条件を満たしてくれる。

死神ではないが、《星域》の弾として《バロムクエイク》も挿すべきだろう。

《ヘックスペイン》は4→7ができて嬉しいカードなのだが、 《クエイク》《XENOM》といった《星域》で出したい進化を墓地に送ってしまうのが難点。 多色事故も頻発するので、やや渋いが1積みに抑えている。

《ベルヘルデスカル》が強いのは言うまでもない。 《社の死神》もそうだが、《XENOM》意識で墓地の死神を取りすぎないように注意。

『センシングザバード』

出費:《ドルザバード》x1

《センシング・ドラグーン》は待望の新規ドレイク。 墓地肥やし性能が《ゼクス》に劣るためナメられているかもしれないが、2コストでトップをほんの少し強くできるのがありがたい。 その恩恵を強く受けるのは、前弾からできていた4ターン《ドルザバード》のコンセプト。 2コスドレイク+3《ジャハト》+4《ドルザバード》と繋ぐのはあまりにも難しかったが、その成功率を微力ながら底上げしてくれる。

クローシスドレイク型と黒単ソムニス型の2種類を作成。 4t《ドルザバード》だけだと息切れしかねないので、攻めを継続できるようにリソースを意識した。

ドレイク型では、2種類の《トモエ》がポイント。《侍トモエ》は山札を掘って最速《ドルザバード》に貢献できる。 《ハンタートモエ》は、SAかつAT1ドローで粘り強い攻めを見せてくれる。 そして、墓地利用として《ボーンブレイド・ドラグーン》。 《ボーンブレイド》は個人的最強ドレイクである。《ハンタートモエ》を実質無条件で走らせることができるし、 《スウザ》を吊ってきて《ボーンブレイド》自身が走るのも良い。

黒単ソムニス型は非常に無難な構成。 《ドルザバード》で増えた手札を落とす《タイガニトロ》を入れたほうが良いのだが、寒いので抜いた。

《ジャハト》の能力を活かすため、どちらにも《ドルゲドス》を積んでいる。 黒単型は《デスマーチ》でもあまり変わらないかもしれないが、 ドレイク型なら《侍トモエ》で回収したり、《ボーンブレイド》で吊ってきたりできるので大変有用。

ドレイク基盤を考えると、リソース役として《竜脈のダンジェン》を起用するか一瞬だけ考える。 今回はスペースが無いので普通にやめた。

『マリッジクエイク』

Twitterで見かけた、《デスマリッジ》《バロムクエイク》を同時出しして「クソデカ単騎ラフルル」するアイデアを研究。 《マリッジ》がマナの《星域》を回収してくれるので、比較的容易に2体を並べることができる。

頑張れば同じターン中に2体を揃え、そのまま殴り切ることも可能。 具体的には以下の条件が揃えばOK。

- 手札に《ガガカリーナ》《星域》

- 場にデーモン含む2体

- マナに《星域》と進化2種を含む11マナ

《ガガカリーナ》は2体同時出現ルートのために投入。 白4枚というとんでもない構築だが、《リリィ》で《デスマリッジ》をマナに送れば問題なし。 理想ルートを狙うということは、すなわち既に《マリッジ》がマナにあるということなので矛盾もしない。

《ベルヘルデスカル》が偉い。 マナ回収はもちろん、一度《グライフ》を出すために撃った《星域》、ハンデスされたパーツなどを墓地回収できてしまう。

《マリッジ》で呪文を回収しすぎるとマナが削れて、《星域》で《クエイク》を出すための合計マナが足りなくなる。 ゆえに《ダンシングフィーバー》《フェアリーホール》などは積みたくない。

クリーチャー主体のデッキでリソースを稼ぐには、という思考になった結果、いつも通り《口寄》が入っている。 マナを整えるために《リリィ》《ギガヴォル》が入っているので、ドロー枚数は保証されている。

《星域》の生贄のために《ユウコ》を入れようかと思ったが、良いマナカーブが見つからなかったので諦めた。

『疾風バジュラズ』

《バジュラズ・ソウル》を《バザガベルグ・疾風・ドラゴン》で使いこなす。 紙の《疾風》はクロスコストを無視するのがメインだったが、デュエプレだとクロスコストが原則1になってしまったため、 新たに侍流ジェネレートを追加することでお得感が損なわれないようになっていた。 そこでクロスコスト5の《バジュラズ》が出てきたら……そりゃ強い。

ランデスを補助するため、《勝利リュウセイ》はなるべく出しておきたい。 2468のルートで「疾風バジュラズ」を決めたいこともあって、無難な《リュウセイホール》基盤になった。

侍流ジェネレートを活かすため、《バジュラズ》以外にもギアを入れておきたかった。 結果、2枚目として《オーガフィスト》を選択。 ギアを2種類クロスすれば、《オーガ》で+8000, 《バジュラズ》で+2000され、《疾風》は18000のQブレイカーに。 そして《バジュラズ》の1枚追加ブレイクが乗れば、ぴったりシールド5枚を割り切れる。

クリーチャーもほどほどに入れたかったので、《青銅》に加え、期待の新人《タイタニス》も起用。 《リュウセイホール》による5→7の動きを強化しつつ、ハンデスメタとしても機能する。

《サイドラン》は《疾風》から侵略し、《バジュラズ》をクロスしたクリーチャーを場に残すために採用。 《疾風》はcipなどではなく、エンド時に場に残っていたら発動するので、侵略でデメリットをかき消せる。 やったことはない。

《パルット》《スペルブック》《ライフプラン》が散らしてあるのは、単純に構築が良く分かっていないから。

『ジェネラルヴァルブレア』

新規インセクトが来たので、新弾1発目は《ジェネラルマンティス》。 前の弾で《ヴァルブレア》のふざけた使い方を考えていたとき、《ジェネラルマンティス》のブレイク付与が効果ブレイクにも適用されるのを思い出して、この2体の組み合わせを思いついた。

このような意味不明なアイデアを実現できるのは《イメンブーゴ》のおかげ。 《イメン》がマナを染色し、マナ武装を達成してくれる。両方とも《ボアロパゴス》の効果で出せるので、進化2体同時出しという難しい注文も難なくこなせる。

ちょっとだけ困ったのは《ヴァルブレア》の進化元。赤で順当にリソースを稼いで「イメンボアロ」へ繋いでくれるカードが全然無かった。 迷った挙げ句、《ミランダ》《ヨーデル》の位置を《カモンピッピー》にすることで解決。 《カモピ》からはなるべく《ウコン》《サコン》を飛ばして覚醒リンクをチラつかせ、《イメン》ではなく彼らに除去が向くように仕向ける。

《オチャッピィ》は墓地の《アナリス》をマナに戻してやる。 《スプラッシュアックス》は《プロメテウス》の5枚目。 《ピルドル》は5000かつ、盤面が埋まったときの召喚回数稼ぎ。 《アサル・ドラッチ》は条件なしの5コスト以下バトル誘発。

「アナリスジェネラル」は今後も研究を続ける。