はじめに

少し前、デュエプレのインフレ史を振り返る配信をした。 その中でゲストのくーぼー氏から、「インフレ具合の評価軸はいくつもあるため、各世代の評価を一元的に決めるのは簡単ではない」という鋭いコメントを頂いた。 振り返ってみても、実際その通りだったと感じる。

くーぼーさんと視聴者の皆様、長時間ありがとうございました。勝率ベースの厳密な議論は難しかったですが、インフレ・デフレのタイミングと大まかな度合いは掴めたと思います。

— ミケガモ (@nusu_fkr453145) 2025年5月4日

画像はインフレ史グラフ(対数軸)。 pic.twitter.com/K9HPTNJkzl

そこから考えを進めると、「評価基準を一つに絞れば、インフレを定量的に評価できるのではないか」という発想になる。

自分がインフレの基準として一番に挙げたいのは、「コストあたりの打点量」だ。 打点は、カードゲームで勝利を目指すにおいて、最も直接的に必要となる要素である。 そのコストパフォーマンスは、典型的なカードパワーの評価基準となりえよう。

デュエル・マスターズでは、勝利に必要な打点は6。 ライフ制TCG*1の初期ライフ標準値は20であることを考えると、大きくはない数字である。 デュエマにおいて「打点が1大きい」という事象は、ゲームバランスへの影響が大きい。 打点のインフレはそう簡単には起こるものではないし、起きたとすればそれはとても大きな変革だと言える。

ここで一度、比較的シンプルな能力を持つ単色アタッカーの打点スペックを、コストごとに確認したのが下の図である。 デュエマのルールでは、「スピードアタッカー(SA)」であるかどうかも打点の重要な指標になるため、それも注目して見ることとする。

このように、表面的なスタッツとコストの関係は、時代を経ても大きくは変わらない。特に、

という基本原則は、初期の頃から保たれている。すなわち、今も額面上はコスト論が生き続けている。

しかしご存知のように、実際にはカードテキストによってコスト論がぶち破られるパターンがしばしばある。 実質的な打点は、大きくインフレを起こしている。

本記事のメインテーマは、「コスト対打点比」の観点からインフレの推移を辿ることである。 まずは、環境で打点量に革新を起こしたと言えるカードを一通りピックアップする。 次に、それらの実質的な打点のパフォーマンスをスコア化・グラフ化する。 その後、革新を起こすには至らなかったものの、打点の歴史において重要な意義を持つカードを拾う。 最後に、純粋な表記上の打点インフレも確認する。

打点量に革新を起こしたカードたち

すべての始まりは、1弾の《ツインキャノン・ワイバーン》。

能力は7コストSA2点のみ。 アタッカーに要求される最低限の要素を抽出したかのようなテキストである。 これが真っ当に強かったのが、原初のデュエル・マスターズ プレイスだ。

2弾では《レベリオン・クワキリ》が現れた。

環境を代表するカードではあったが、4マナ条件付き2点のスペック自体は、標準的なコスト論でギリギリ説明がつく範囲である。 ここまでは概ねコスト論が遵守されていたと言っていいだろう。

3弾に進むと、いきなり状況が変わった。魔改造の《神滅竜騎ガルザーク》が収録されたのである。

スペックは、条件付きの6マナSA3点。 6マナSA2点でも十分活躍できるであろう環境で、踏むべき過程を2段階くらいすっ飛ばして実装された。 条件があると言っても、破壊時の道連れ効果もついているのでそれとトントンである。

この時点でも「3t《コッコ》4t《ドルザーク》5t《ガルザーク》」で、 チャンプブロッカーを消しながらの5tワンショットが成立していたのには注目すべきである。

4弾はウェーブストライカーが登場。

《マッチョ・メロン》は、なんと条件付きの2マナ2点である。 《賢防の使徒アースラ》をはじめとする3マナWBサイクルも収録され、それらにはおまけの効果が1つついている。 また、《斬神兵グランドルメス》は、地味に条件付き2コストSAの元祖でもある。

4t目に比較的簡単に4-5打点が場に並ぶ様子は、《ガルザーク》が引き起こした打点インフレが続いていくことを示していた。

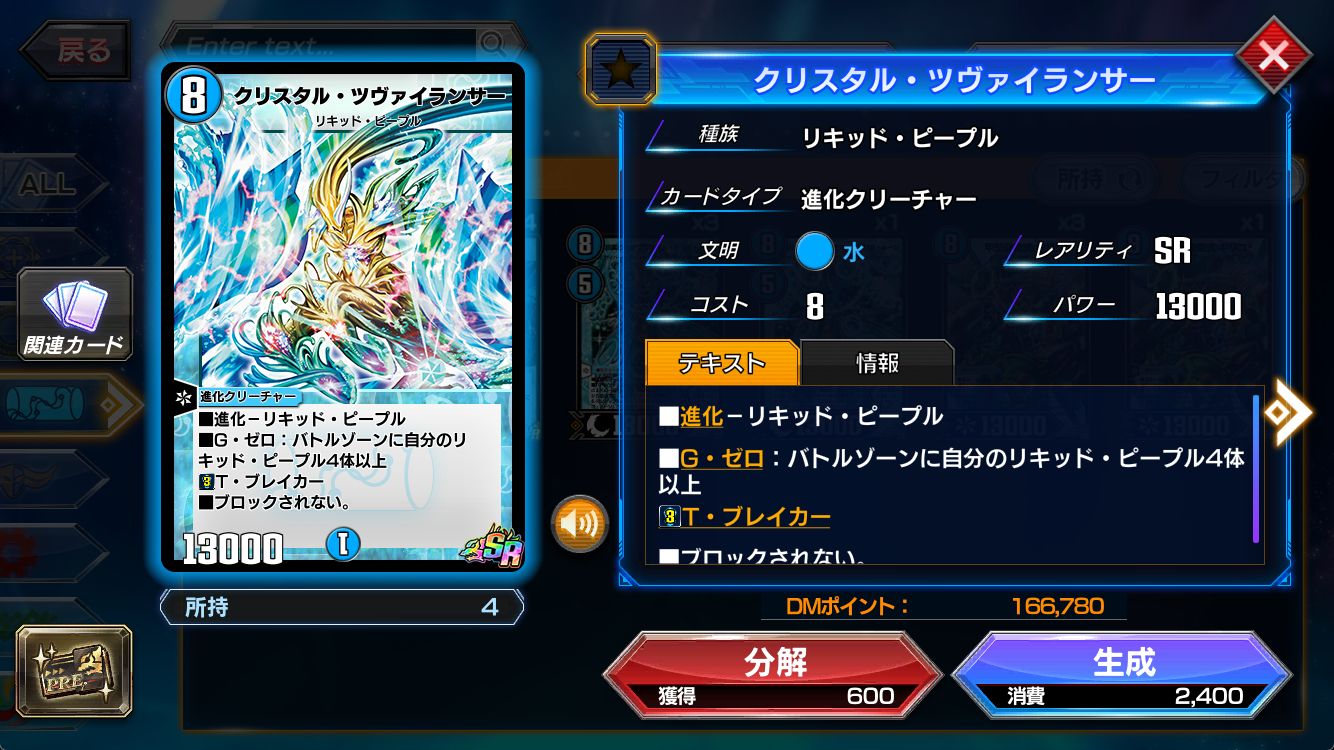

6弾に進むと、《クリスタル・ツヴァイランサー》が襲来。 条件を満たすとノーコストでSA3点が襲ってくるようになった。

譲歩のために進化元の打点を差し引いても、ノーコストでSA2点。 マナレンジを考えると《ボルバルザーク・エクス》も顔面蒼白だ。 しれっとアンブロッカブルを持つため、チャンプブロッカーに苦戦することもない。

《ツヴァイ》を2枚引けてしまえば4tキルも視野に入る。

14弾で足回りが大きく強化されたことで弱体化を受けたが、逆に言えばその時までは普通に認められていた。その後、クロニクル1の時代に元の能力に戻っている。

7弾では、《超神星アポロヌス・ドラゲリオン》が降臨。

Qブレイカー(QB, 4点)を通り越して、いきなり「殴ったら勝つ」カードが出てきてしまった。 5点+ダイレクトを1体で完結させる姿は、打点という観点で言えばある種の完成形である。 強力な除去耐性に加え《スパーク》まで貫通できるため、もはや単なるワンショットでは済まされない。

《コッコ》《センチネル》《アポロ》の3枚コンボで、トリガーを超ケアできる5tキルとなる。 ここまでに紹介した面々と違って、多少遅れたり崩れたりしても、強力な周辺カードのおかげで立て直しが容易である。

9弾環境にサクッとDP殿堂するも、その状態で11弾環境のアリーナ優勝を飾った化け物。 クロニクル1で元の能力に戻った。

次の革新は12弾の《ボルシャック・NEX》。

《ブレイブ・ルピア》をデッキから呼ぶと、6マナで4点を生成できる。 手札1枚からこのパフォーマンスを発揮できるカードは、現代でも類を見ない。

さらにあろうことか、《ブレイブ》が次の《NEX》をサーチする上に、デッキ全体では「ルピア」や《ライジング・NEX》を使い分ける柔軟性まで備える。 早めに殴り始めたければ、「NEXブレイブ」からの《NEX》で《マッハルピア》を呼ぶと、《コッコ》《NEX》の2枚コンボで5tキルもできる。

流石にマズすぎたのか、12弾環境で終始絶対王者として君臨し、次の弾で《ブレイブ》が即刻ナーフされた。 これもクロニクル1のタイミングで元に戻されている。

【7/25追記】

本記事にいただいたコメントに基づき、このあたりの打点史を整理し直した。 記事投稿時の記述も残しておく。

<<クリックで記事投稿時の記述を開閉>>

【初期記述ここから】

【NEX】デッキが弱体化して以降、1枚で異常な打点を出すカードはしばらく現れなかった。 次の変革は、デュエプレにおいても1年以上待たなければならない。

20弾でようやく状況を変えたのが、《神聖麒 シューゲイザー》。

周辺カードの多くのサポートが必要になるが(キリュー+逆転プリン+@1)、条件付きで7コスト1枚からワンショットを組めるようになった。 場が空っぽの状態からいきなりゲームを畳むというロマンコンボ級の動きが、ここで実戦レベルになった。 それでいて、グッドスタッフ的な柔軟性も持ち合わせているのもポイントである。

【初期記述ここまで】

【NEX】デッキが弱体化して以降、1枚で異常な打点のパフォーマンスを出すカードはしばらく現れなかった。 しかし、攻撃手段のインフレが止まっていたわけではない。

【ハンター】や「エリートジャバジャック」は、インフレの外堀を埋めたカードである。 (これらは「打点史上の重要なカードたち」の節で紹介する)

また、コンボチックな動きで盤面0からのワンショットを狙えるカードも複数現れた。

1つ目は「エタサイロマノフ」。 15弾で《煉獄と魔弾の印》が登場すると、6マナから、《邪眼皇ロマノフⅠ世》4体をリレーさせるワンショットが組めるようになった。 細かな制約が多いためパフォーマンスの査定が難しいが、カード1枚からワンショットに挑戦するムーブの原点はここにある。

2つ目は《煉獄邪神M・R・C・ロマノフ》。 15弾で初登場した時点から、サイキック3体を呼ぶことでジャスキル以上の打点を組むことができた。 これも査定は難しいが、運用上は自身も2~5コスト程度のSATBである。

3つ目は《シューゲイザー》。

《キリュー》《逆転プリン》@1を揃えることで、7マナからワンショットを組むことができる。

コスト対打点の計算は 《ロマノフ》《MRC》の査定が面倒なので 、この《シューゲイザー》を代表させることにしたい。

【7/25追記ここまで】

一時期は魔改造に定評のあるデュエプレだったが、《シューゲイザー》の頃から、主力カードがTCGの能力のままで実装されるケースが顕著に増えた。 本記事に出てくるカードも、これ以降はTCGと同じ効果のものしか無い。 TCGの打点量の変遷を考える場合、この辺りでデュエプレと合流するものと思われる。

22弾には《龍覇 グレンモルト》が収録された。

「6マナSA3点」のスペックは、条件を満たした《ガルザーク》と同じではある。 しかし、《グレンモルト》の条件はもはやあってないようなもの。 さらに、《ガイギンガ》の能力はあまりにも強い。 テーマデッキにしか許されなかったハイパースペックが、ついに一般デッキにも許された。

《青銅》→「5マナホールチャブチャブ」→《モルト》で、5t目に「除去トリガーをかなりケアするワンショット」を組めたりもする。 グッドスタッフ性の高さゆえに、先述の《シューゲイザー》との組み合わせもメジャーだった。

なんと《ハートバーン》を建築するだけで、7コストのカード1枚でジャスキルが組める。 構築に強い制約がかかる、味方クリーチャーがいなくても勝ててしまうといった特性は、初代《グレンモルト》と正反対なのが少し面白い。

「カード1枚でワンショット」の先駆者である《シューゲイザー》と比較すると、 最速4tキルである点*2、カードの組み合わせもリソースの消費も必要がない点が革新的。 それでいてワンショットは1つの選択肢に過ぎず、本命は受けを粉砕する《バトライ閣》の方なのだから驚異的である。

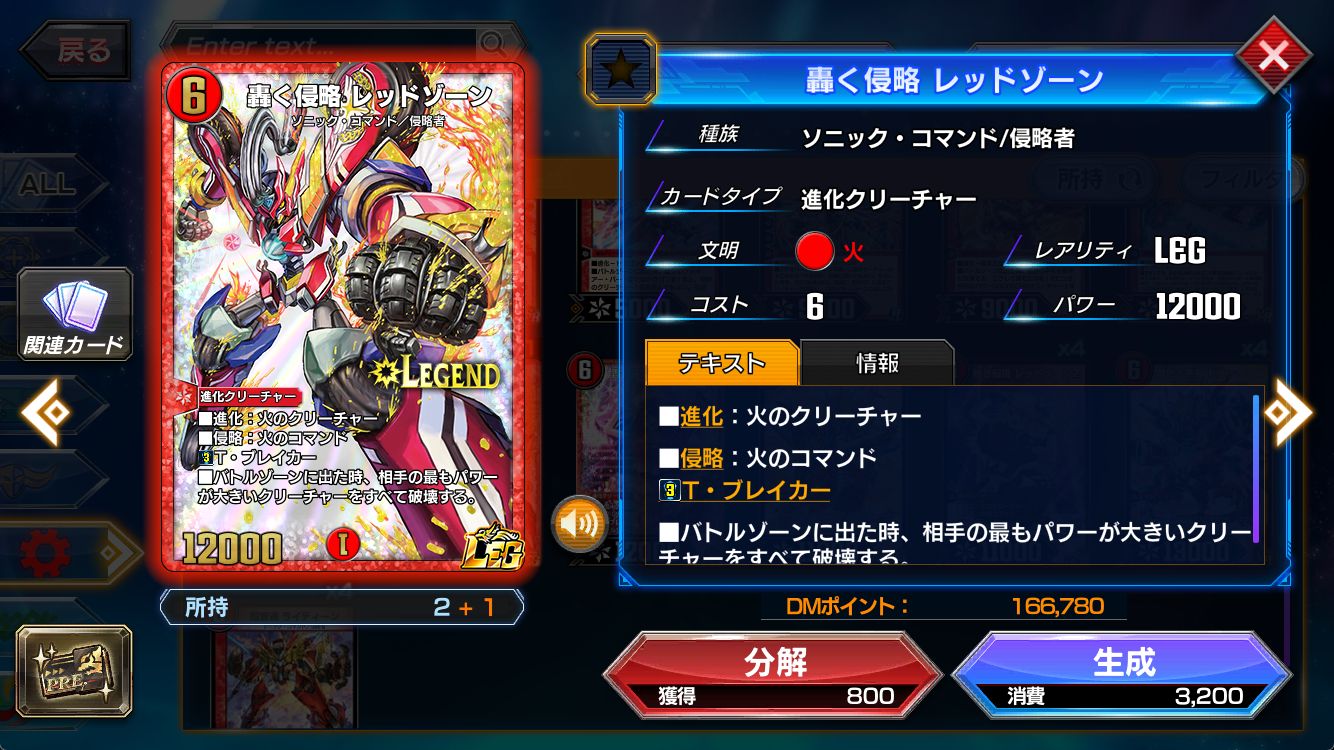

25弾では、《轟く侵略 レッドゾーン》がついに到着。

唐突に「4マナSATB」の時代が到来した。 それまでは4マナSAWBですらごく限定的な条件の下でしか達成されていなかったことを考えると、ここにも打点スペックの大きな飛躍がある。 手札消費は激しいが、本人の火力除去、《ターボ3》《レッゾZ》といったオプションを考えれば些細な問題だ。

《ザゼット》《レッゾZ》が収録されてからは、デッキ単位として4tキルもまあまあ狙えるようになった。

後に収録される《ドキンダム》も併せて議論したくはあるが、話がややこしくなってしまうのでここでは触れない。

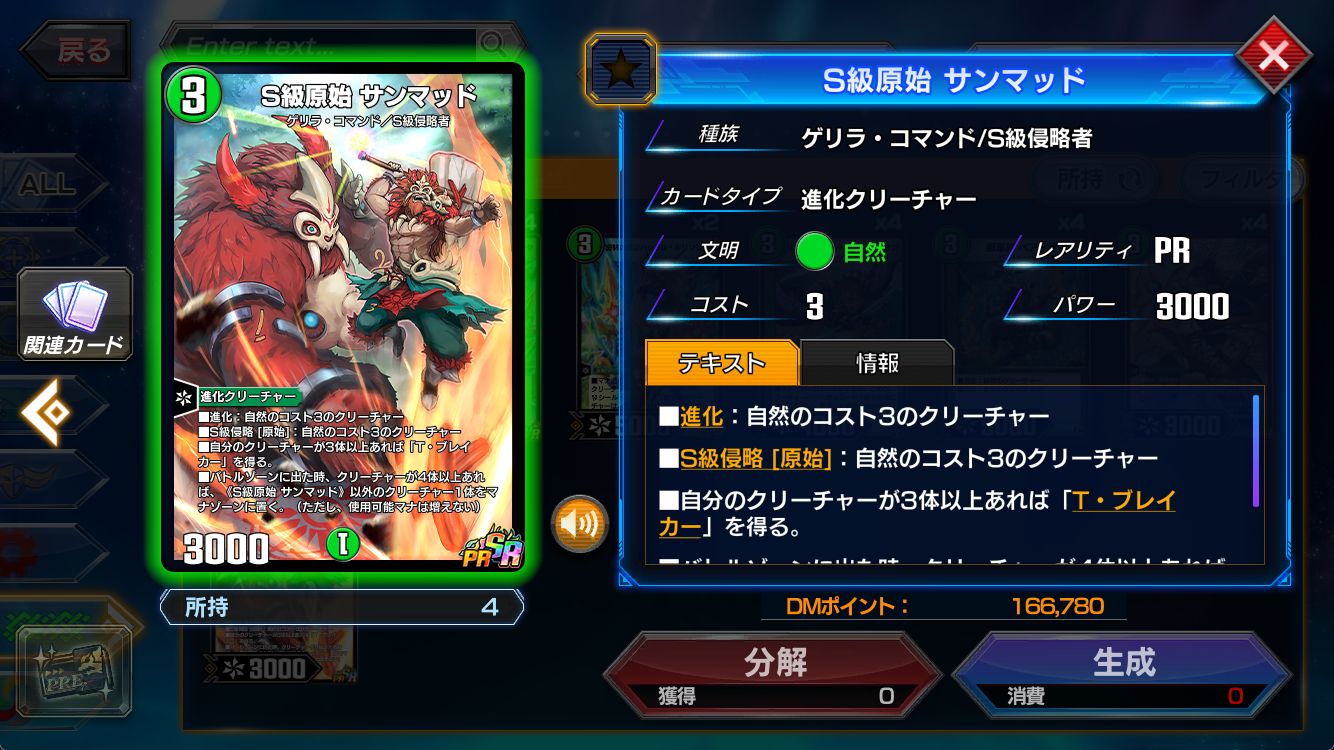

27弾には《S級侵略 サンマッド》。

時代はついに「3コストTB」に突入する。どういうわけか除去までついている。

28弾で《風の1号 ハムカツマン》が出ると、リソース消費なく「3マナSATB」も実現可能になった。 侵略連中は皆大概打点がおかしい中、コイツは特に狂っている。 デュエプレではパワー6000ごとにブレイク数が増える「パワードブレイカー算」が浸透しているが、《サンマッド》はそのルールからも逸脱している。

28弾にて、《蒼き団長 ドギラゴン剣》が満を持して参上。

とりあえず《イーヴィルヒート》との2枚コンボだけで考えても、5マナSA4点で、手札が増える。 《ブリキン将軍》を出せば5点、《勝利のアパッチ・ウララー》を出せば6点。 今や、5マナを1回払うだけで致死量の打点が出るという時代である。

さらに【成長バスター】では、まあまあ安定して3tキル、しかもジャスキル+1打点が組める。 《サンマッド》などのサブプランを充実させる余裕すらある。

単純なコスト対打点比で言ってもスペックを大きく更新している上に、拡張の幅が尋常でなく広い。 デュエプレでは周辺カード含め未だ無規制な上に、《超DX ブリキンアース》まで獲得している。

コスト対打点比の計算と推移

前節で上げた代表的な打点カードたちに対して、いよいよコストあたりの打点量を計算したい。

前提として、効果も条件も大きく違うカードたちを、一律のスコアで評価するのは難しい。 仮に要求条件を一切考慮しない場合、《アポロヌス》は「3コストでワールドブレイク&ダイレクト」というトンデモカードになってしまう。

とはいえ、タイトルに掲げたからには、「コスト対打点比」の数値化に挑戦しなければならないだろう。 そこで今回、打点とコストをベースにしつつ、SA有無や要求条件を考慮して「打点対コスト比のスコア」を算出する方法を作った。 ここでは、要求される条件が多いほど、実質的にコストが増加していくような計算式を設計した。 恣意的な要素も多いので、あくまで独自の評価基準であることに留意されたい。

計算式

打点対コスト比のスコアの計算式は以下とする。スコアが高いほど、打点生成のコストパフォーマンスに優れている。

コスト対打点比スコア = 打点 / (コスト + 条件コスト値)

打点は、そのカードが単体で出せる打点数。 単体でトドメを刺せる場合は6と定める(シールド5枚+ダイレクト)。

コストは、そのカードを実際にプレイするために払うコスト。 ただしSAを持っていない場合、殴り始めるターンが1ターン遅いことから、コストを+1する。

条件コスト値は、そのカードで打点を出す際の典型的なパターンを考えて、 以下の基準を満たす場合に対応したコスト値を加算する。初期値は0とする。

- 条件コスト値の加算

- 任意の他のクリーチャーを1体召喚する: +0.5

- 指定の他のクリーチャーを1体召喚する: +1

- リソースを1枚消費する(主に進化元): +1

- 特定のコンボパーツを1枚引く: +1

特殊な条件が課されている場合、個別に妥当なコスト値を評価する。

想定した状況と条件コスト値の設定は下記にまとめた。

<<詳細設定・クリックで開閉>>

- 《クワキリ》の条件は+0.5相当

- 《ツヴァイ》自身のコストは0。指定4体召喚&進化元1枚

- 《アポロ》は《コッコ》《センチ》x3を想定。指定4体召喚&進化元3枚

- 《NEX》は《ブレイブ》をデッキに入れる必要があるため+0.5相当

- 《シューゲイザー》は《キリュー》《逆プリ》x2を想定

- 《モルトNEXT》は龍マナ武装5の評価が+2.5相当

- 侵略は「リソース1枚消費」に該当

- 《ドギラゴン剣》は「リソース1枚消費」によって多色SAWB1体を作る想定

コスト対打点比の表・グラフ

結果は以下のようになった。

| 弾 | カード | コスト | SA | 条件 | 打点 | スコア |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | ツインキャノン | 7 | ○ | 0 | 2 | 0.286 |

| 2 | クワキリ | 4 | × | 0.5 | 2 | 0.364 |

| 3 | ガルザーク | 6 | ○ | 1 | 3 | 0.429 |

| 4 | メロン | 2 | × | 2 | 2 | 0.4 |

| 6 | ツヴァイ | 0 | ○ | 5 | 3 | 0.6 |

| 7 | アポロ | 3 | ○ | 9 | 6 | 0.5 |

| 12 | NEX | 6 | × | 0.5 | 4 | 0.533 |

| 20 | シューゲイザー | 7 | ○ | 6 | 6 | 0.462 |

| 22 | グレンモルト | 6 | ○ | 0.5 | 3 | 0.462 |

| 24 | モルネク | 7 | ○ | 2.5 | 6 | 0.632 |

| 25 | レッドゾーン | 4 | ○ | 1 | 3 | 0.6 |

| 27 | サンマッド | 3 | × | 1 | 3 | 0.6 |

| 28 | ドギラゴン剣 | 5 | ○ | 1 | 5 | 0.833 |

条件コスト値の微調整の結果と言えばそれまでだが、概ね右肩上がりかつ直線的なグラフにすることができた。

やはり最初のインフレは《ガルザーク》……と言わせてほしいのだが、存外《クワキリ》のスコアが高くて解釈に困っている。 《予言者クルト》のスコアは0.5になるので、シンプルな低コストカードに甘い計算式なのは間違いない。

《ツヴァイ》《アポロ》《NEX》のスコアは、後発の《シューゲイザー》《グレンモルト》をも凌ぐほど高い。 《ツヴァイ》らが皆一度はDP殿堂していることを考えると、おかしい話ではない。

特に《ツヴァイ》のスコアがずば抜けて高くなった。 《ツヴァイ》は30弾環境時点でも上位報告があったことを考えると、この評価もあながち間違いでは無いのだろう。 本当に偶然だが、唐突なSATBという特徴が共通する《レッドゾーン》《サンマッド》と同じ点数になったのは興味深い。

次にスコアが跳ねるのは《モルトNEXT》。 続けてリリースされた《レッドゾーン》も同じ水準と言ってよいだろう。 盤面の下準備なく・カード1枚のプレイで・大きい即時打点を出せるこの2枚は、新時代を定義したカードである。

《ドギラゴン剣》は考えうるパターンが多すぎるため、査定に悩んだ。 実際、《勝利アパッチ》を出す想定ならもう少しだけスコアが上がる。 ただ一つ言えるのは、最弱の「チェンジ元をそのまま出して4点」のパターンを考えても、 《モルネク》《レッドゾーン》を上回る圧倒的No.1ということである。

なお、今回のスコア計算は、打点以外の強みを一切考慮していないことにはくれぐれも注意してほしい。 例えば《ドギラゴン剣》は打点特化の能力なので、今回のスコアではかなり有利である。 逆に《ガイギンガ》は、火力やアンタッチャブルなどの長所がたくさんあるため、今回はかなり損をしている。 ブロッカー処理やトリガーケアといった要素も、アタッカーの総合的なスペックの判断には重要であるのは間違いない。

キルターン

打点インフレがもたらす究極的な結果として、「キルターンの高速化・安定化」が挙げられる。 今回は打点量が主役なので、キルターンについては簡単に見ておくにとどめよう。

下表に、トリガーやブロッカーを考慮しないキルターンと、その再現性が顕著に変わったと言える時期をまとめた。 ※印は周辺カードでしっかりサポートが必要なもの。特定カードを複数要求するものは「n枚コンボ」と書いている。

| 弾 | カード | コストと打点 | キルターン |

|---|---|---|---|

| 3 | ガルザーク | 6マナSA3点※ | 3枚コンボ・5tキル |

| 6 | ツヴァイ | 4-5t 無料SA3点※ | 超上振れ4tキル |

| 7 | アポロ | 5-6t 出せば勝ち※ | 3枚コンボ・5tキル+α |

| 12 | NEX | 6マナ4点 | 2枚コンボ・5tキル |

| 22 | グレンモルト | 6マナSA3点 | 安定5tキル+α |

| 24 | モルネク | 7マナOTK | 上振れ4tキル |

| 25 | レッドゾーン | 4マナSA3点 | 概ね4tキル |

| 28 | ドギラゴン剣 | 5マナSA4-6点 | 3tキル |

コスト対打点比のスコアが高かったメンバーは皆、キルターンでも当然のように革命を起こしている。

打点の歴史上重要なカードたち

環境で革新を起こすには至らなかったものの、打点の歴史を語るうえで重要なカードたちがある。 それらを取りこぼさないよう、ここで簡単に言及しておきたい。

まずは、3弾の《剛撃聖霊エリクシア》。

条件を満たせば7マナでQブレイカーになれるデカブツである。 最初に確認したように、7マナの通常クリーチャーは本来、Tブレイカーを持つことすら難しい。 マナ3色でも12000TBになれるのは、流石のデュエプレオリカである。

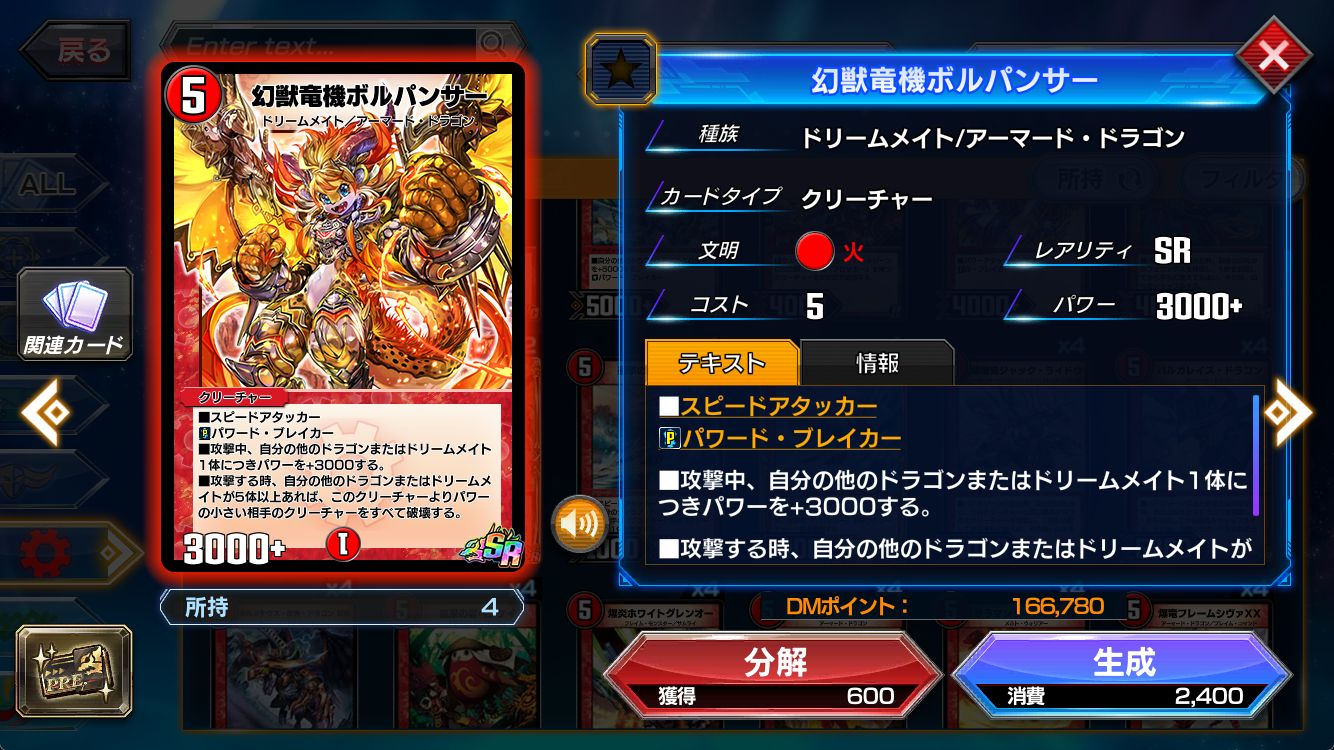

次は、8弾の《幻獣竜機ボルパンサー》。

条件付きの5マナSA2点はここで達成された。 紙ではエピソード1の「シューティングガイアール」まで待たなければいけないので、それに比べるとだいぶ早い。

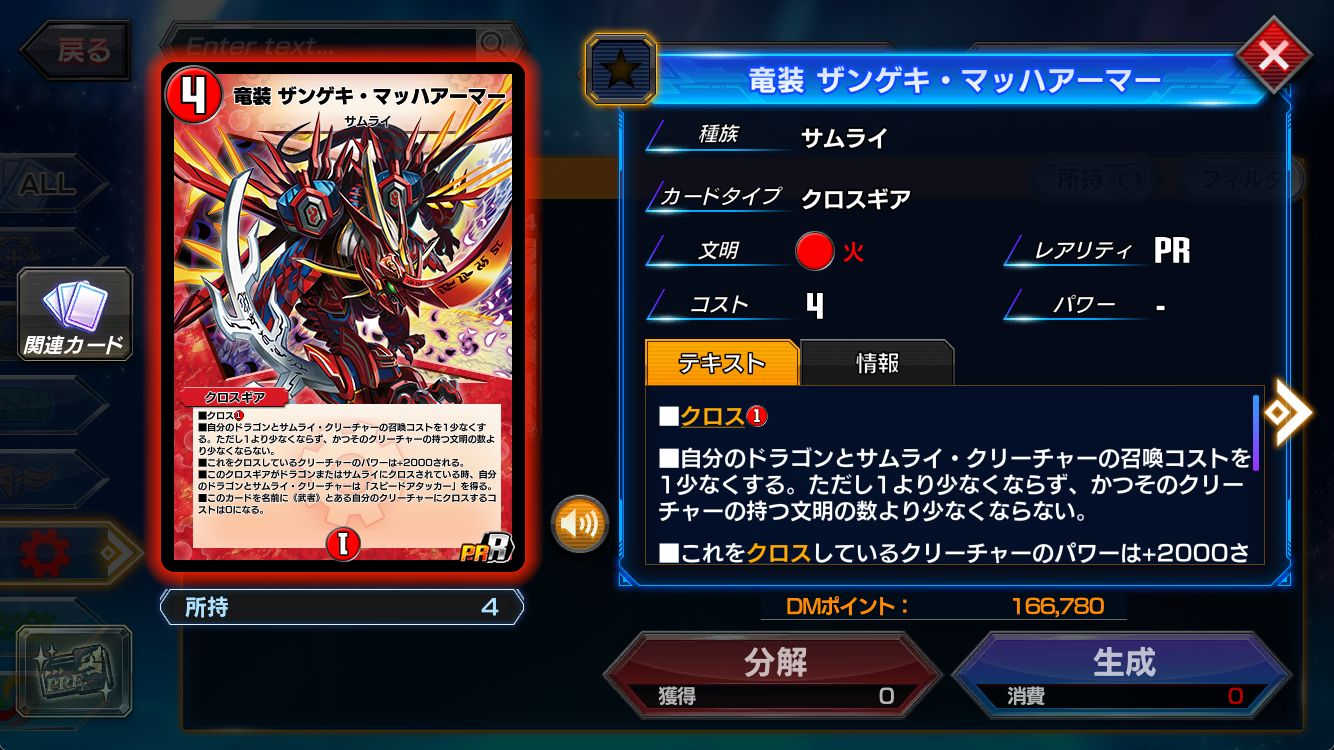

10弾の《竜装 ザンゲキ・マッハアーマー》にも触れておこう。

このカードは打点そのものではないが、全軍SA付与でルールを根本的に上書きする効果は凄まじい。おまけにコスト軽減まで乗っている。

デュエプレの攻撃史を語る場合、《ツヴァイ》《アポロ》両名と《NEX》の間には、本当ならこの《マッハアーマー》を挿入するべきである。 ただ、コスト論的な査定は極めて難しい。 キルターンにしても、「【赤青剣誠】は5t目に安定して4点1焼却+火力を出せる」という記述ではいまいちピンと来ない。

14弾の《爆竜 GENJI・XX》は、覚醒編のインフレを象徴する存在であったはずが、デュエプレでまさかの強化を貰って実装。 それもそのはず、この打点量は3弾の《ガルザーク》と同等である。

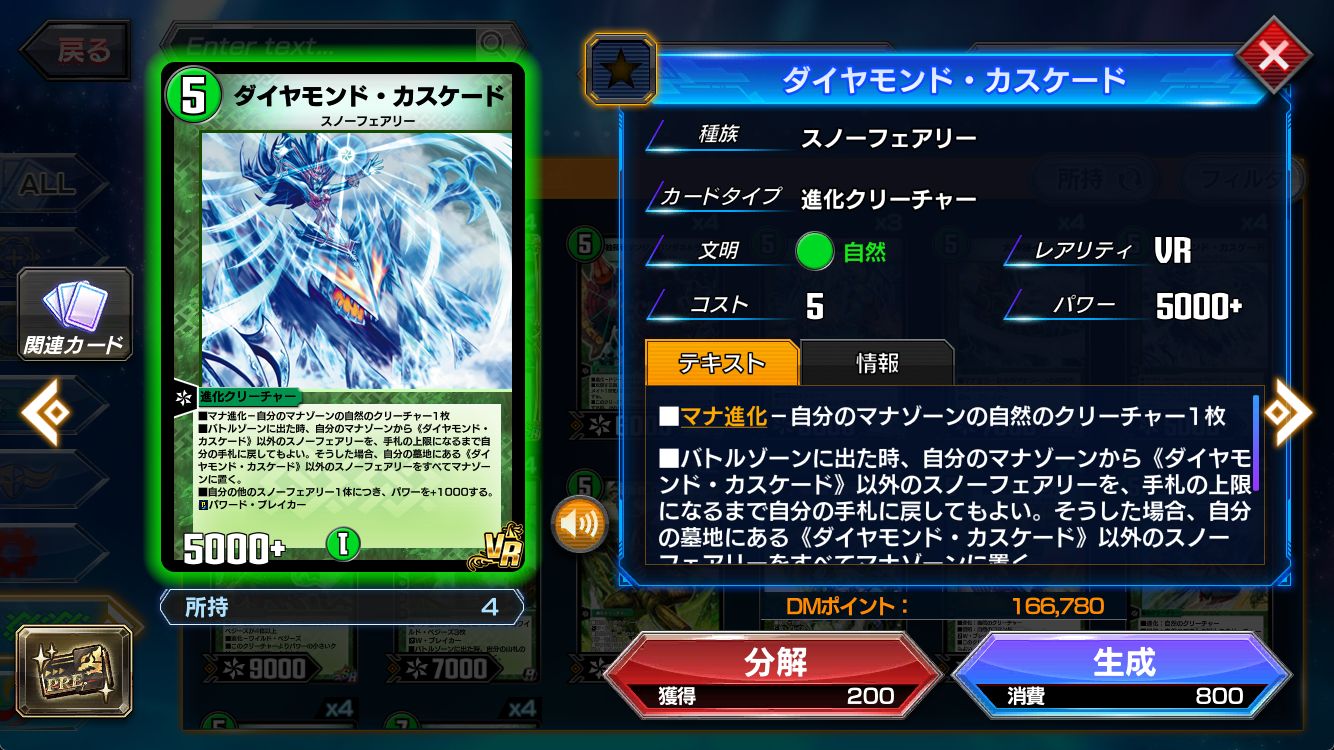

15弾で出てきたのは《ダイヤモンド・カスケード》。

《ブリザード》の展開力と組み合わせることにはなるが、標準的な出力は条件付き5マナSA3点。全力を尽くすと4点にまで成長する。 5マナと書いたのも半分は嘘。効果でマナが回復するので、場合によってはさらなる展開もできる。

《ツヴァイ》らに比べるとスコアが明らかに低かったため今回は除外したが、 勝負編時代のナーフ組の中では数少ない、ナーフ解除を許してもらえていない逸物でもある。

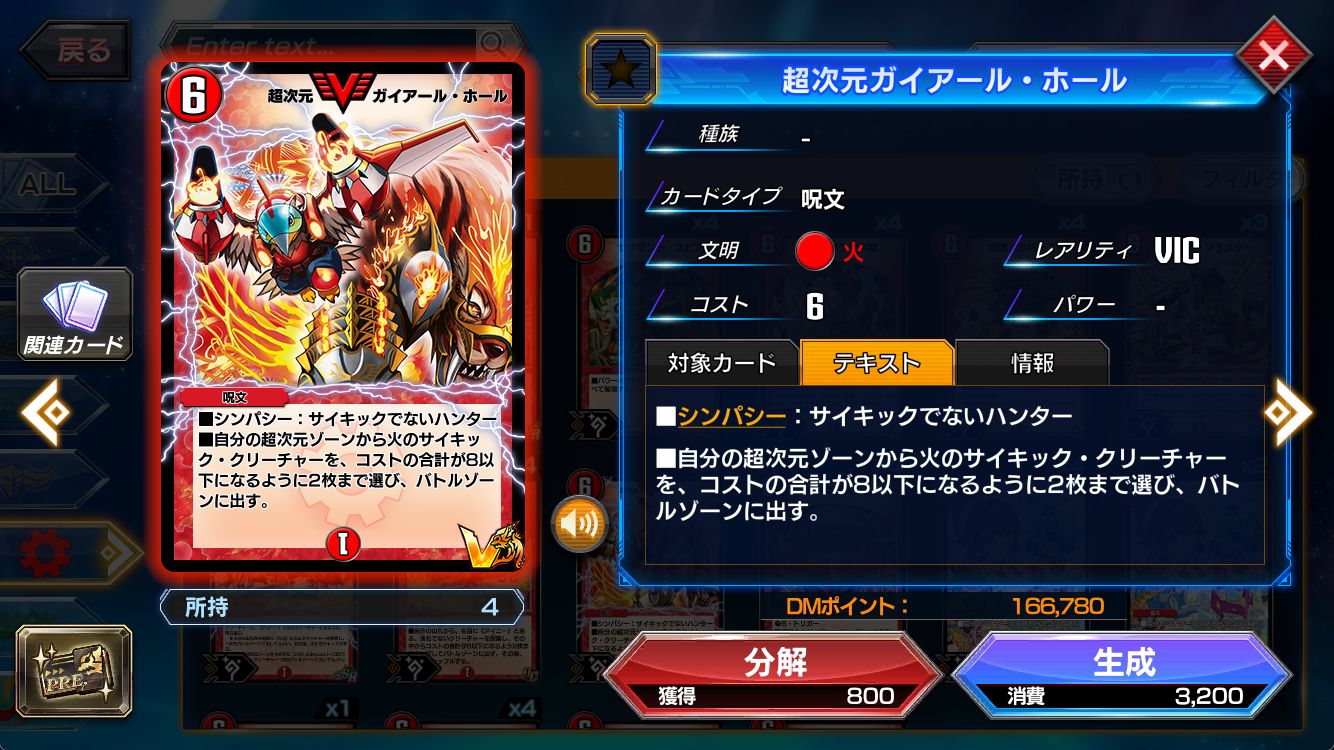

16弾のハンターテーマには、《超次元ガイアール・ホール》がある。

シンパシーのおかげで、驚くほど少ないマナでSAWBの《ガイアール・カイザー》を呼び出せる。 コストは可変だが、ここでは条件付き4コストSA2点と査定したい。

ハンターには他にも、2コストでWBを獲得できる《シシガミホーン》、1コストのルールチェンジャー《ギャラクシー・ファルコン》が存在する。 惜しいことに、いずれも単体で打点量に変革を起こしたとまでは言えない。 しかし、全体としてみれば極めて打点を出しやすいデッキタイプであった。

【7/25追記】さらに17弾からは、《キル》《フォーエバーカイザー》を出すことで6マナで4点を出せるようになった。 《NEX》がおまけのサーチ付きで既に達成していた打点量ではあるが、メインデッキの枠を圧迫しない点で優位性がある。 実際、打点対コスト比スコアの計算は《NEX》を上回って0.6になるのだが、 《NEX》のほうも《ブレイブ》分の追加条件コストが怪しいこと、《NEX》はキルターンにおいても革命を起こしたこと、 環境での存在感などからこちらで紹介するに留める。

【7/25追記】19弾で登場した《アクア・エリート》は、侵略の要領で4マナSA2点を出すことができる。 打点対コスト比の計算では効果を無視するので、侵略同様リソース-1としてスコアは0.4。 しかし《エリート》自身に加え《ジャバジャック》にもドロー効果がついているので、体感としてはほぼ1枚でSA2点が出ているようなものだろう。

4マナSA2点も通過しないまま《レッドゾーン》が出たと思ってしまっていたが、デュエプレでは「エリートジャバジャック」でちゃんとステップを踏んでいた。

20弾からは《シューゲイザー》を推薦したが、【墓地ビート】の《百万超邪 クロスファイア》《暴走龍 5000GT》も印象深いことだろう。 ただ、《クロスファイア》の「ウィニー展開からの最速4tノーコストSAWB」は、《ツヴァイランサー》とほぼ同じである。 《5000GT》も「早くて5t目にSATB」という点だけを評価すれば、《ガルザーク》で達成されていたことである。 固有の強みはあれど、打点の革命とまでは言えない。

31弾の《"罰怒" ブランド》は、条件を満たせば脅威の1マナSAWBである。 ただ、「手札3枚消費で4-5マナSA4点」という一連の動きを考えると、打点スペックを更新したとは言えないだろう。

基礎スペックのインフレ

ここまでは、環境で活躍するカードが作る打点の量に注目した。 額面詐欺も甚だしいテキストや、複数枚のカードの組み合わせが大いに悪さをしていた。

その裏では密かに、額面上のスペックアップも進んでいる。 地味ではあるが、最後にカードがほぼ単体で出せる表記上の打点をチェックしてみよう。 デメリットや条件が厳しすぎるものは除外する。

小型SA

| 弾 | カード | スタッツ |

|---|---|---|

| 1 | 《解体屋ピーカプ》 | 3-1000 |

| BASIC | 《撃墜団長メッツァー》 | 4-2000 |

| 3 | 《瞬発のタグタップ》 | 多色3-2000 |

| 23 | 《爆小僧 トリス》 | 3-2000 |

| 16 | 《無頼勇騎タイガ》 | 多色2-2000 |

小型SAのコストは、単色・多色とも1ずつ下がった。 2マナ単色の無条件SAはまだ出ていない。

緩いデメリットでのWB

| 弾 | カード | スタッツ |

|---|---|---|

| 1 | 《虚空の影ダークモルダー》 | 4マナ |

| 26 | 《殺意の悪魔龍 マガンド》 | 3マナ |

デメリットが強烈すぎるものの、 2コストに《学校男》(17), 《虚像の大富豪 ラピス・ラズリ》(27), 1コストに《緑神龍ドラピ》(19), 《ベイB ソーター》(30) などもいる。 存在できていること自体がインフレの結果だと言えるかもしれない。

SAのWB

| 弾 | カード | スタッツ |

|---|---|---|

| 1 | 《ツインキャノン・ワイバーン》 | 7マナ |

| 9 | 《ボルシャック・大和・ドラゴン》 | 6マナ |

| 13 | 《大神秘イダ》 | 5マナ※ |

現状、5マナSAWBで頭打ちになっている。 表記上のコスト論とパワードブレイカー算があるため、これ以上の正統派インフレは難しそうに見える。

条件付き6マナSAWBの《ガルベリアス・ドラゴン》は7弾。

実質で言えば《レッドゾーン》は「4マナSATB」。やはりイカれている。

進化クリーチャーの打点

| 弾 | カード | スタッツ |

|---|---|---|

| 1 | 《機神装甲ヴァルボーグ》 | 3マナWB |

| 2 | 《超竜バジュラ》 | 7マナTB |

| 6 | 《護りの角フィオナ》 | 6マナTB |

| 24 | 《ゴウ・グラップラードラゴン》 | 5マナTB |

未だ2コストの進化WBはいない。 《プラチナ・ワルスラS》のように、進化条件やテキストでスペックアップを図っている。

進化TBのコストは額面上5マナまで下がった。 しかし《サンマッド》は4マナを通り越して3マナ。これもまたイカれている。

高コストの大量打点カード

| 弾 | カード | スタッツ |

|---|---|---|

| 1弾 | 《不落の超人》 | 8マナTB |

| 12弾 | 《緑神龍ディルガベジーダ》 | 9マナQB |

| 17弾 | 《偽りの名 13》 | 10マナ全B |

| 25弾 | 《爆剣豪 グレンモルト》 | 8マナSAQB |

| 29弾※ | 《超天星ライゾウ「灼」》 | 7マナSATB※ |

| 31弾 | 《パンプパンプ・パンツァー》 | 7マナTB |

なんと7コストの無条件・デメリット無しTBは、執筆時最新弾の《パンプパンプ》まで存在しなかった。 構築の制約とマナ-1があるとはいえ、アッパー後《ライゾウ灼》が額面上で7マナSATBであることの異常性がよく分かる。

まとめ

デュエプレの打点インフレを分析するために、コスト対打点比を独自の方式でスコア化した。 その結果、インフレ具合が顕著に更新されたのは、大まかに下記の時期だと言える。

- ガルザーク期

- ツヴァイ・アポロ期

- モルネク・レッドゾーン期

- ドギラゴン剣期

環境級のカードが大きな革命を起こしているだけでなく、堅実な打点の更新や、表記上のスペックの向上も着々と進んでいる。

おわりに

コスト対打点比でインフレを起こしていたカードパックはいずれも、自分が強いインフレを感じた弾だった。 おそらく多くのプレイヤーの実感にも沿っているのではないかと思う。

どうでもいいが、本記事の「コスト対打点比」は「コストあたりの打点量」という意味で使っている。 もしかすると割る割られるの関係が逆かもしれないが、自分は今回この言い回しで行くことにした。

打点の観点で「攻撃の歴史」を語るなら、それと切っても切り離せないのはトリガーやブロッカーによる「防御の歴史」だろう。 そして、防御を圧殺するための「ぶっぱの歴史」もそれにくっついてくるはずである。

また、元の配信で何度か言及された概念として、「質のインフレ」がある。 具体的には、ゴッドカードや超次元ギミック(特に《リュウセイホール》)のように、1枚でモード選択ができるカードが挙げられる。 起こる事象がコスト論の範囲であっても、戦況に応じて最適なプレイを選べるなら、そのカードは質の意味で強い。

これらを定量化するのは難しいように思えるが、カードの紹介くらいであれば、未来の記事ネタとしてちょうどいいかもしれない。

通時的な視点を持てることは長くゲームを遊んでいるプレイヤーの特権なので、今後の弾でも考察を深めていきたい。